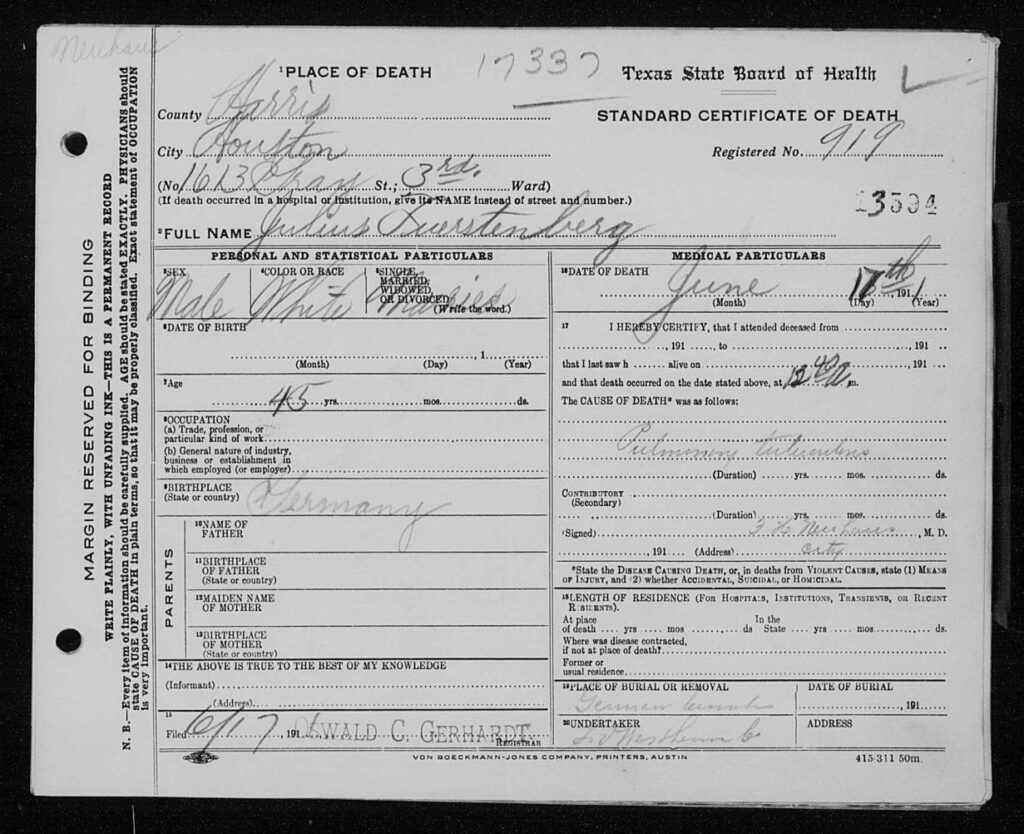

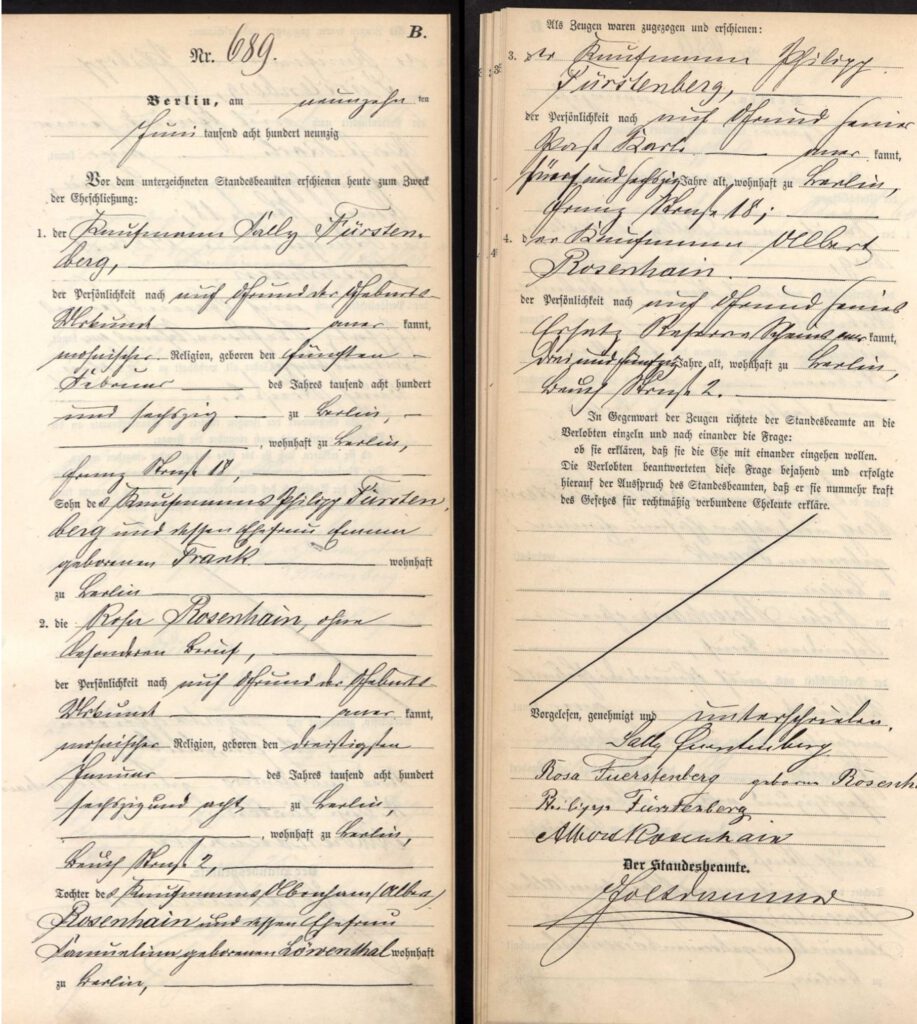

Im Jahr 1879 trat Sally Fürstenberg bei der Firma Albert Rosenhain eine Stelle als Kaufmann an – in einem „Galanterie-, Luxus- und Papeterie-Warengeschäft“, das später als „Haus der Geschenke“ in Berlin und weit darüber hinaus bekannt sein wird. Bereits nach wenigen Jahren (1888) wurde er vom Kaufmann Albert Rosenhain zu seinem Mitinhaber ernannt; außerdem gab er ihm die einzige Tochter Rose, geboren am 30. Januar 1868 in Berlin, zur Frau (1890).

Die Herkunft der Familie Rosenhain

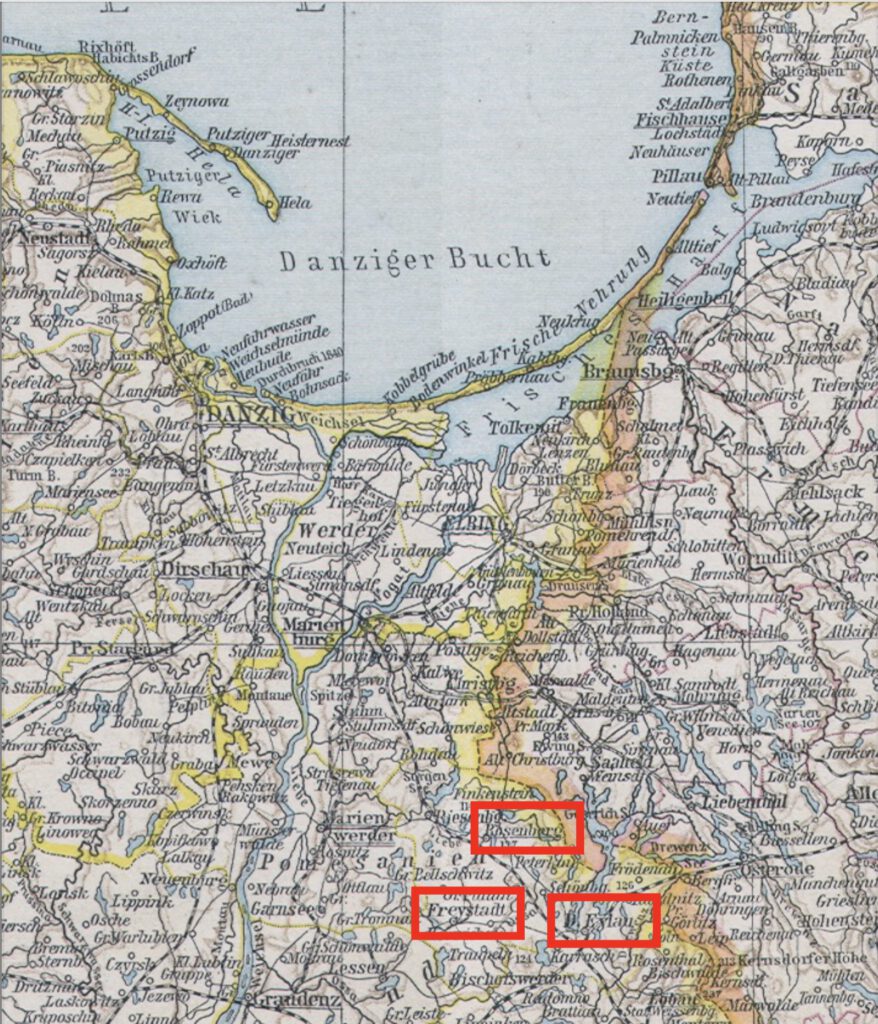

Die Herkunft der Familie von Rose Rosenhain, die am 19. Juni 1890 den Sally Fürstenberg heiratete, ist in den Genealogie-Foren wie Ancestry, FamilySearch und Geni mindestens so widersprüchlich wie die ihres Mannes, und nicht zuletzt deswegen, weil der Name Rosenhain auch Rosenhaim, Rosenhein oder Rosenhayn geschrieben wurde und weil die Orte Rosenberg, Deutsch Eylau und Freystadt (alle Kreis Rosenberg), die in dieser Genealogie auftauchen, alle sehr klein waren und sehr dicht beieinander lagen. Arbeiten wir uns also rückwärts und schauen mal, wohin wir kommen.

Der Vater von Rose Rosenhain war Albert Rosenhain, geboren 1837, in Roses Heiratsurkunde heißt er „Abraham (Albert) Rosenhain“, verheiratet mit Samuelina Rosenhain geborene Löwenthal, wohnhaft in Berlin (Königin Augusta Straße 24). Der Vater war Trauzeuge und unterschrieb mit „Albert Rosenhain“, ebenso der Kaufmann Philipp Fürstenberg, der Vater von Sally.

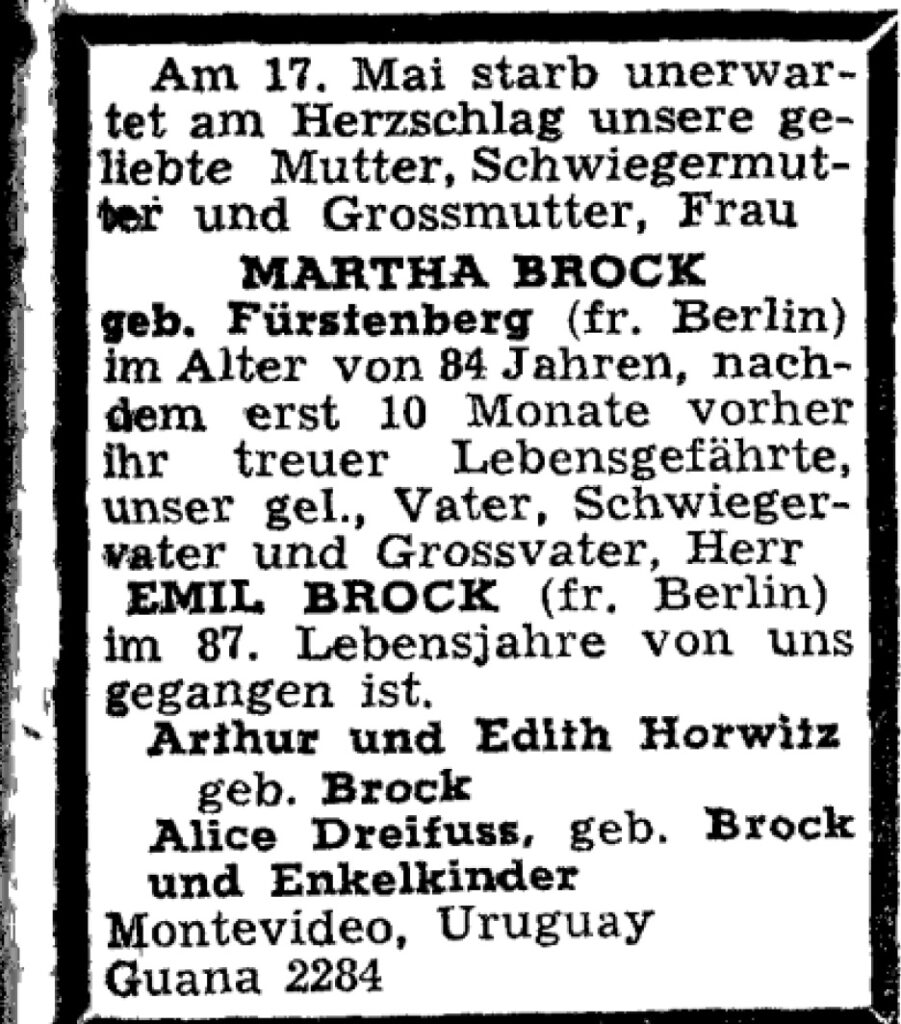

Albert Rosenhain verstarb am 20. August 1916 in Berlin. In seiner Sterbeurkunde heißt es, er wurde geboren zu Rosenberg in Westpreußen (WP), war „Sohn des Kaufmanns Joachim Rosenhain und dessen Ehefrau Jeanette Zuname unbekannt“, die beide zuletzt nicht in Berlin wohnhaft waren, sondern in Rosenberg bzw. Freystadt, Kreis Rosenberg, WP. Er wurde 79 Jahre alt, d.h. er wurde um 1837 geboren; seine Frau Lina starb im Alter von 80 Jahren am 24. Juli 1924 in Berlin im Hause ihres Schwiegersohns Sally Fürstenberg (Lützowplatz 5), sie wurde demnach um 1844 geboren.

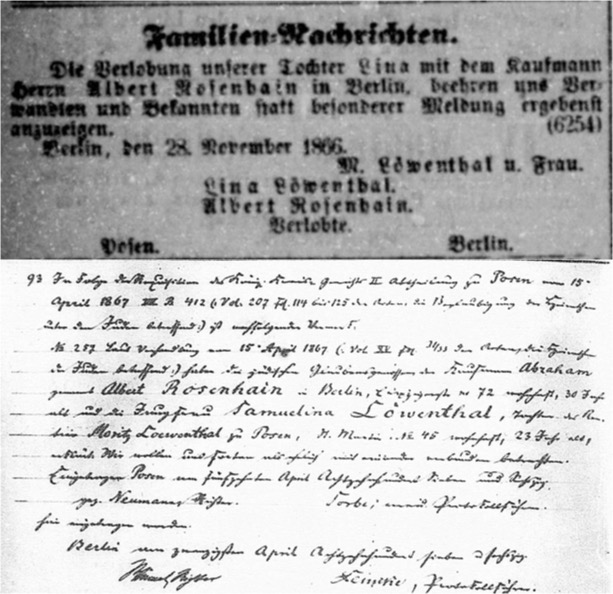

„Abraham genannt Albert Rosenhain in Berlin Leipziger Straße 72 wohnend 30 Jahre alt“ heiratete in Posen „laut Verhandlung am 15. April 1867 (… die Heirathen der Juden betreffend) … die Jungfrau Samuelina Löwenthal, Tochter des Rentier Moritz Löwenthal zu Posen, St. Martin Nr. 45 wohnend, 23 Jahre alt. Eingetragen Posen den fünfzehnten April Achtzehn hundert sieben und sechzig„. Die Information wurde am Stadtgericht Berlin eingetragen am 20. April 1867 (15). Die Verlobung war im November 1866 (Bild 15).

Albert Rosenhain hatte eine Schwester, Johanna Cohn geb. Rosenhain, geboren in Deutsch-Eylau Kreis Rosenberg, WP, verstorben am 22. März 1895 in Berlin im jüdischen Krankenhaus, wohnhaft 1895 zu Deutsch-Eylau beim Ehemann, dem Gerber Raphael Emil Cohn. Sie war Tochter des Kaufmanns Rosenhain und dessen Ehefrau Jeanette geb. Fabian (womit wir ihren Nachnamen gefunden haben), beide verstorben, zuletzt zu Rosenberg wohnhaft. Johanna Cohn war, als sie 1895 starb, 60 Jahre alt, also um 1835 geboren.

Ein Großvater, zwei Geburtsorte?

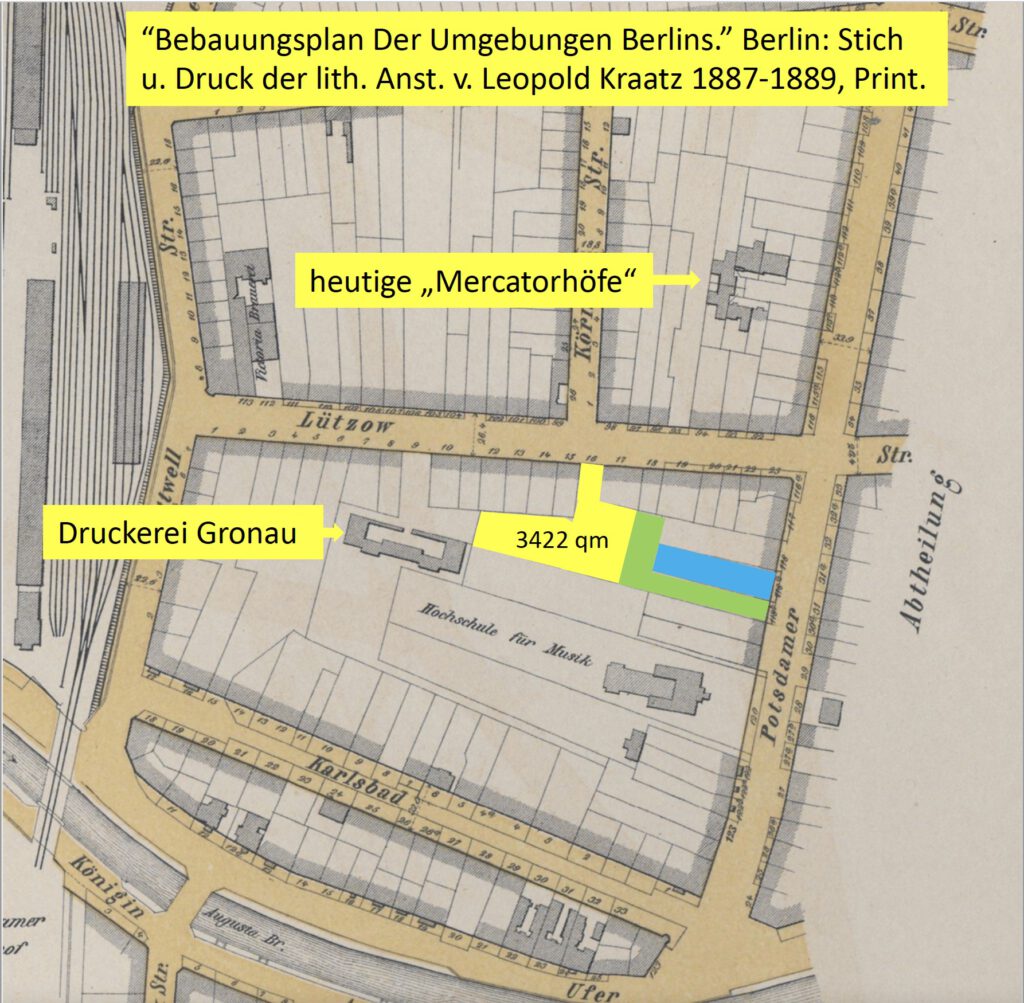

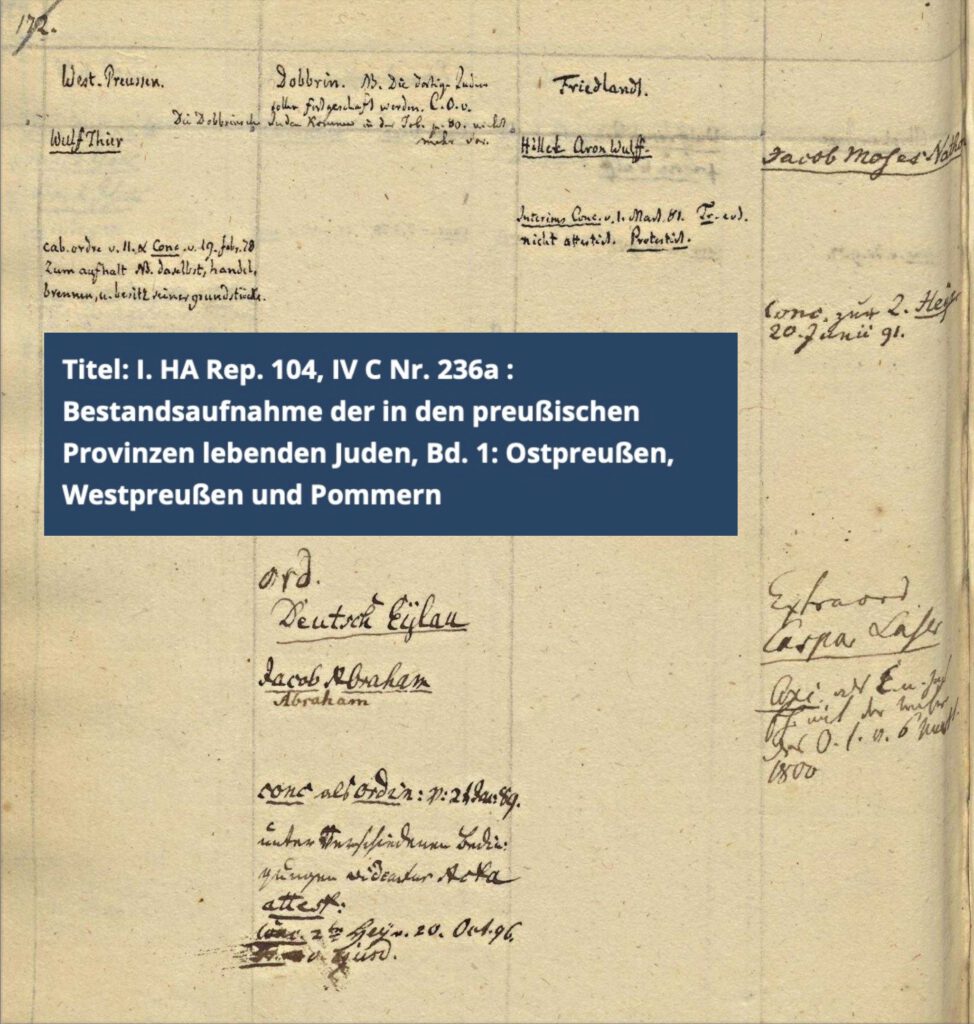

Damit haben wir zwei mögliche Geburtsorte des Großvaters von Rose Fürstenberg geborene Rosenhain und ihrer Großtante Johanna Cohn, nämlich Rosenberg (heute: Susz, Polen) im Kreis Rosenberg, WP, und Deutsch Eylau (heute: Eylau, Polen) im gleichen Kreis (Bild 16). Da diese nur etwa 20 km weit auseinanderliegen, ist es gut möglich, dass einer der beiden Angaben durch ein Versehen des Standesbeamten oder des Anzeigenden des Todes entstanden ist. Um dies zu klären, haben wir die Judenregister der Provinz WP durchgeschaut, die im Geheimen Staatsarchiv Berlin-Dahlem liegen, aber auch digital im Internet zur Verfügung stehen.

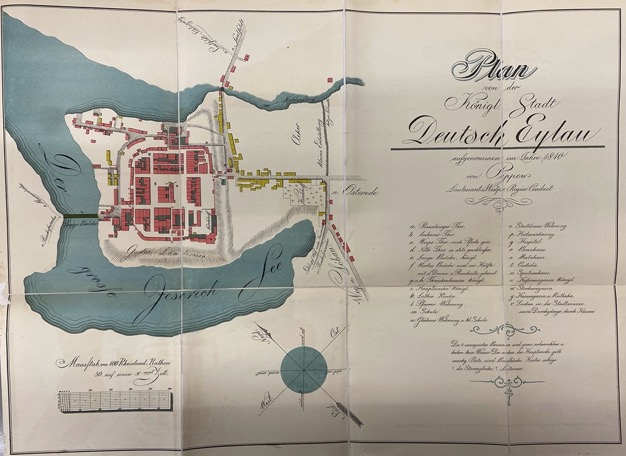

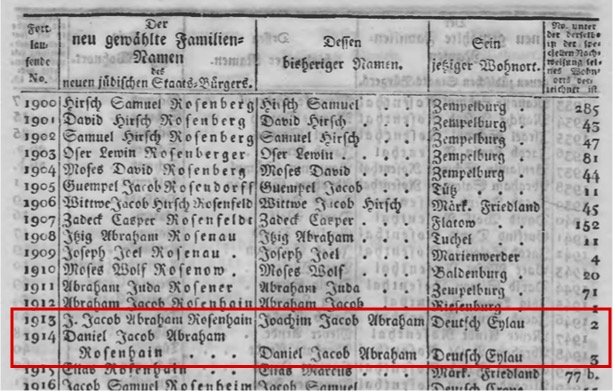

Im Jahr 1801 gab es in Deutsch Eylau (Bild 17) nur einen „ordentlichen“ Juden, nämlich einen Jacob Abraham, der seine Schutzjuden-Konzession am 21. Mai 1789 erhalten hatte (Bild 18), sowie einen weiteren „außerordentlichen“ Juden namens Casper Laser mit Konzession vom 6. März 1800. Über Casper Laser gibt es ein paar Information aus der Geschichte Deutsch Eylaus (16), über Jacob Abraham wissen wir so gut wie nichts. Er muss im Jahr 1805 verstorben sein, weil in diesem Jahr (am 28. Februar 1805) seine Konzession an seinen Sohn Daniel Abraham überging (nur ein Sohn oder Schwiegersohn „erbte“ den Status Schutzjude). Daniels Frau hieß Sara, und im Jahre 1806/7 hatten sie eine Tochter (Rahel). Daniel war – vermutlich wie sein Vater – Kaufmann für „Schnittwaaren“ (Stoffe) und hatte ein Vermögen von 2000 Taler, was möglicherweise die Voraussetzung dafür war, den Status Schutzjude zu behalten. In den Jahren 1806, 1807 und 1808 nahm die Anzahl der Juden im Ort zu: nebst Casper Laser und Daniel Jacob Abraham gab es jetzt öffentliche (z.B. Schulmeister, Totengräber) und private „Bediente“ (z.B. Handlungsdiener) sowie einige „tolerierte Juden“, jeweils mit oder ohne Familie. Nach dem Erlass des Juden-Edikts im Jahr 1812 nahmen Daniel Jacob Abraham und ein Joachim Jacob Abraham den Nachnamen Rosenhain an (17) (Bild 19); vermutlich ist der Joachim Jacob Abraham ein zweiter, allerdings erheblich jüngerer Sohn des Jacob Abraham. Die Durchsicht der Juden-Register für die Städte Rosenberg und Freystadt ergaben keine Hinweise auf eine Familie, deren Nachname 1812 Rosenhain wurde. Damit hätten wir die Herkunft der Rosa Rosenhain bis zu ihrem Urgroßvater väterlicherseits, Jacob Abraham aus Deutsch Eylau, aufgeklärt.

Die Firma Albert Rosenhain in der Leipziger Straße

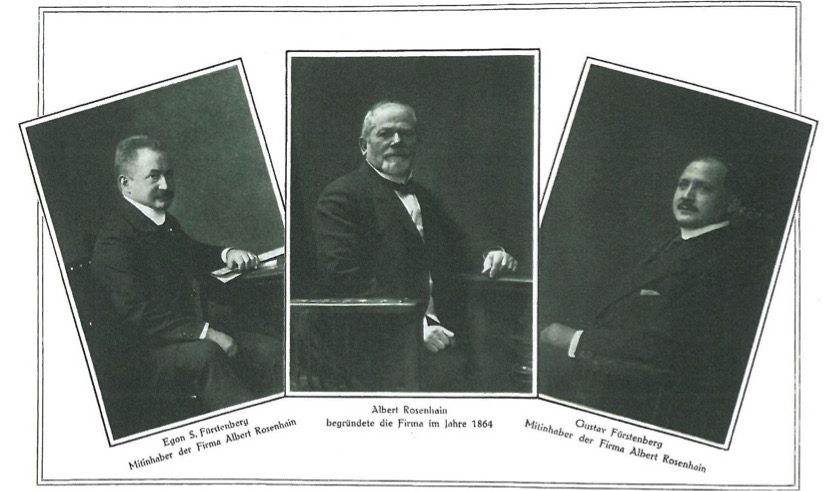

Eine Dokumentation mit vielen Fotos aus dem Jahr 1909 (18) und eine Festschrift zum 60. Firmenjubiläum der Firma Albert Rosenhain 1924 (19) geben Auskunft über die frühen Jahre der Firma: Bei der Eröffnung am 6. September 1864 war der Eigentümer Albert Rosenhain 28 Jahre alt, aber ob es wirklich neben ihm noch einen Seniorchef gab („von allen der Vater genannt“), wie in der Festschrift von 1924 unterstellt (19), ist zweifelhaft: Zunächst waren nur 2, dann 4 Angestellte neben dem Chef tätig, dann stiegen die Zahlen stetig. Bis 1884 waren es 8 Angestellte, bis 1889 dann 15, bis 1894 32, bis 1899 85, bis 1904 116, und bis 1909 schließlich 180 Angestellte (19). „Vater“ war wahrscheinlich die Bezeichnung für Albert Rosenhain, nachdem Sally Fürstenberg 1888 sein Teilhaber geworden war – da hatte er immerhin das Alter von 50 Jahren erreicht.

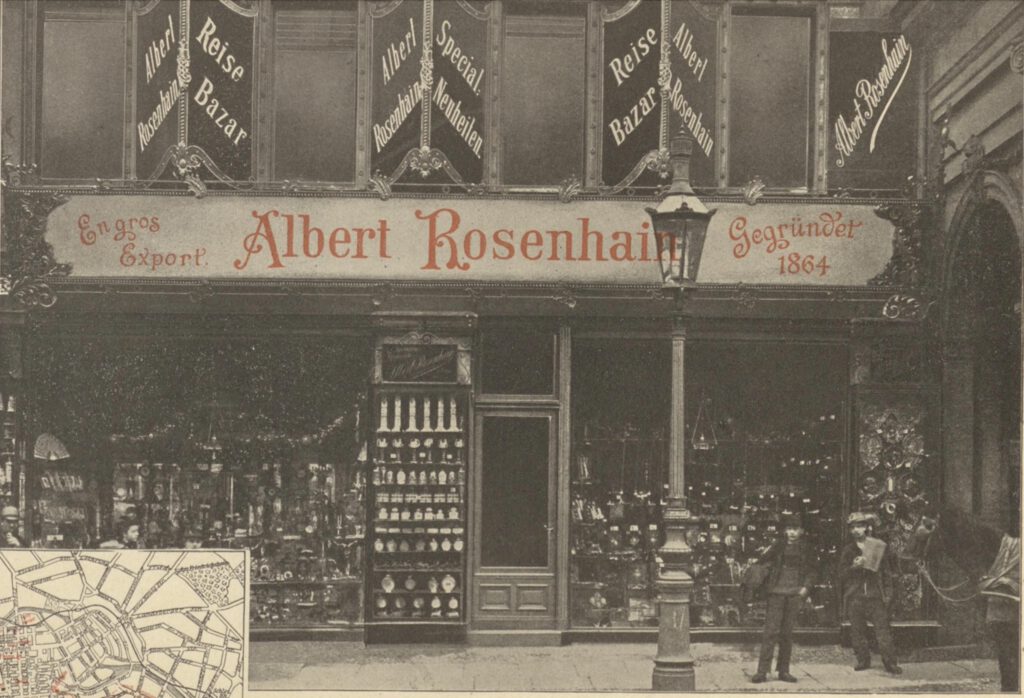

Das Geschäft war in der Leipziger Straße 72, schräg gegenüber vom Dönhoffplatz, neben den Königskolonaden. Nicht nur die Anzahl der Angestellten, auch die Bautätigkeit zeigt das gleiche stetige Wachstum, wie das Bild des Ladengeschäftes um 1896 zeigt (Bild 20). Albert Rosenhain brachte das „Galanterie-, Luxus- und Papeterie-Warengeschäft“ sicher durch die Zeit des Krieges 1870/71 und durch die Wirtschaftskrise nach der Gründerzeit, die für viele Firmen das Ende bedeutete, weil sie sich verspekuliert hatten.

Im Jahr 1879 trat Sally Fürstenberg in die Firma ein: „Er war der rechte Mann zur rechten Zeit. Jung, voller Tatkraft, voller Initiative … der der Firma einen neuen Inhalt gab, der durch seine Rührigkeit, seinen Arbeitseifer und sein hingebendes Interesse … von vornherein darauf ausging, das Geschäft Albert Rosenhains zu erweitern und zu vergrößern und dem es letzten Endes … gelang, … eine ganz neue Branche zu entwickeln …“ (20). Die Firma war an der großen Gewerbeausstellung 1896 beteiligt, ungewöhnlich für ein Einzelhandelsgeschäft, erweiterte die Geschäftsräume mit dem Umzug in die Leipzigerstraße 73/74, mietete Räumlichkeiten in der Nr. 75, bis schließlich die „Rosenhain Passage“ bis zu Niederwallstraße reichte (Bild 21).

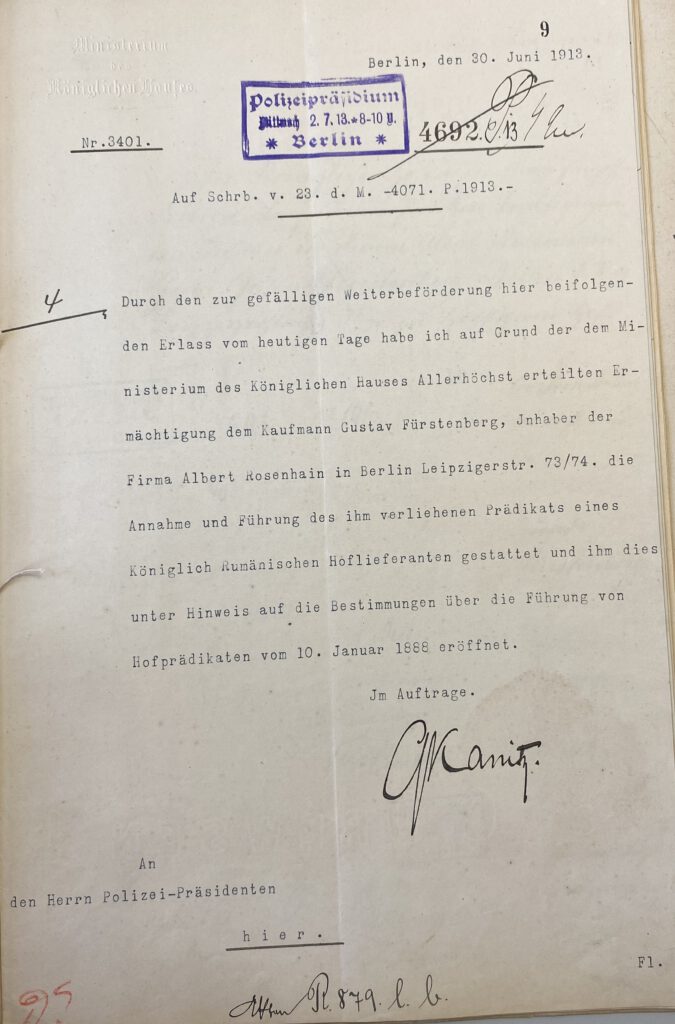

Als sich Albert Rosenhain 1901 aus dem Geschäftsleben zurückzog, stieg Sallys Bruder Gustav Fürstenberg als Teilhaber in das Geschäft ein (Bild 22). Im Jahr 1914, so berichtete der Polizeipräsident (11), beschäftigte die Firma 250 Personen und hat einen Jahresumsatz von mehr als 4 Millionen Mark. 1911 wurde die Firma Hoflieferant des Königs von Rumänien, im Jahre 1913 wurden die Fürstenberg-Brüder preußischer Hoflieferanten – dies veranlasste das Auskunftsersuchen bei der Polizei (siehe Teil 3).

Literatur

15. Juden- und Dissidenten-Register 1812-1874 des Stadtgerichts Berlin, digitalisiert und archiviert bei FamilySearch: https://www.familysearch.org/search/catalog/105476?availability=Family History Library

16. J.Kaufmann: Geschichte der Stadt Deutsch Eylau. Danzig, L.Saunier´s Buch- und Kunsthandlung 1905.

17. General-Verzeichnis sämmtlicher in dem Departement der Königl. Regierung von Westpreußen vorhandenen Juden welchen das Staatsbürger-Recht ertheilet worden. Marienwerder, gedruckt in der Königl. Westpreuß. Hofbuchdruckerey.

18. Maximilian Rosen, Hrsg.: Die Entwicklung Gross-Berlins. Die Führenden und ihr Werk. Dritte Abteilung: Gewerbe, Handel, Industrie. Albert Rosenhain (Sonderdruck). Archiv für Kunst und Wissenschaft, Berlin 1909.

19. https://digital.zlb.de/viewer/image/34127884/1/LOG_0000/

20. Die Geschichte des Hauses Albert Rosenhain. Den Chefs der Firma, den Herren Egon S. Fürstenberg und Gustav Fürstenberg anläßlich des 60 jährigen Bestehens der Firma am 6. September 1924 gewidmet. Berlin (Eigendruck) 1924