Der Name des bedeutenden jüdischen Buchverlegers Erich Caesar Reiss (1887 Berlin – bis 1951 New York) gehört eigentlich in eine Reihe mit den Größen seiner Branche wie Samuel Fischer, Rowohlt und Langen Müller. Doch kennt ihn keiner.

GUNTER DEMNIG VERLEGT STOLPERSTEINE FÜR OSSIP UND GERTRUD SCHNIRLIN

Ossip Schirlin war einer der größten Violinvirtuosen seiner Zeit im jungen 20. Jahrhundert.

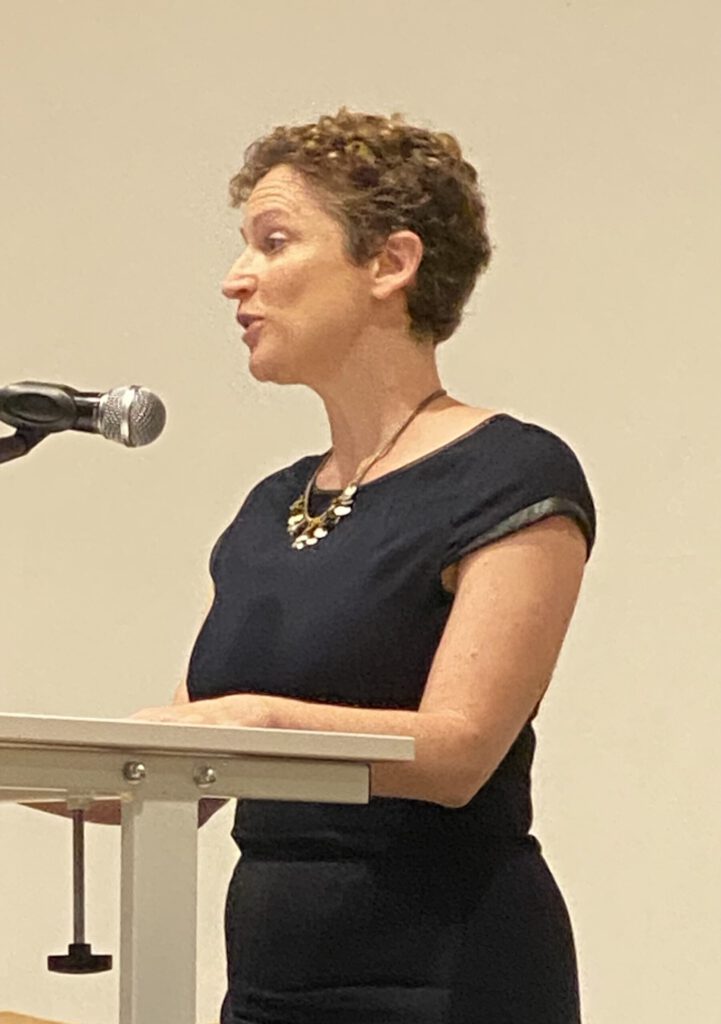

„Diese Stolpersteine fühlen sich für mich eher wie Trittsteine an, ein neuer Halt auf einer persönlichen Reise zu Verständnis, Vergebung, Abschluss und Ganzheit.“

Mit diesen Worten beschloss Sarah S. Richardson ihre bewegende Rede zum Schicksal ihrer Familie, die – bis auf eine Person – Opfer der Shoa wurden. In Anwesenheit einer großen Familiendelegation aus den USA, Frankreich und den Niederlanden waren gestern Nachmittag fünf Stolpersteine in der Genthiner Straße Nr. 14 verlegt worden. Die überlebende 97-jährige Barbara Ledermann Rodbell war online aus den USA zugeschaltet war. Es folgte eine Gedenkstunde im Saal des Kiezzentrums Villa Lützow.

Es ist nicht die erste Synagoge in Berlin, wenn von der Synagoge an der Potsdamer Brücke (Schöneberger Ufer 26) die Rede ist, und auch nicht die zweite oder dritte, aber es ist die erste südlich des Landwehrkanals in der ständig wachsenden Schöneberger Vorstadt, die, als die Synagoge errichtet wurde (1875), bereits mehr als 10 Jahre zu Berlin gehörte.

von Prof. Dr. Paul Enck, (www.paul-enck.com)

… damit kann die Recherche jetzt erst richtig beginnen, hatten wir am Ende der ersten Folge von „Jüdisches Leben in Tiergarten-Süd“ (mitteNdran vom 8.5.2022) formuliert. Gemeint war: Hat man erst einmal ein Fadenende erwischt, ist es wesentlich leichter, einer Spur nachzugehen.

Zwar wohnten im Bezirk Tiergarten nördlich des Landwehrkanals vor 1933 etliche reiche jüdische Familien (1), aber ein jüdisches Viertel (Bild 1) wurde es dadurch nicht, dazu gab es viel zu viele arme (und auch reiche und nicht-so-reiche) Juden in anderen Teilen der Stadt in den vergangenen 350 Jahren.

Sowas nennt man einen Zufallsfund: Bei einer Internet-Recherche in Bildarchiven (im bpk Bildarchiv) fiel mir vor etwa zwei Jahren ein Foto auf, das betitelt war „Das jüdische Altersheim in der Lützowstraße 48“. Davon war und ist bislang in der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte des Lützow-Viertels nie die Rede gewesen, anders als von der alten Synagoge an der Potsdamer Straße 26, die 1907 durch die Synagoge in der Lützowstraße 16 ersetzt worden war; und gelegentlich wird auch der Betsaal der sephardischen Judengemeinde in der Lützowstraße 111 erwähnt. Aber ein Altersheim?

Jüdisches Gewerbe (1)

Der massenhaften Vernichtung Jüdischen Lebens in Europa lief die massenhafte Vernichtung der jüdischen Gewerbetätigkeit in Deutschland voraus. Und dies geschah insbesondere in Berlin, da ja rund fünfzig Prozent aller Juden zugeordneten Gewerbebetriebe in Berlin registriert waren. Allerdings setzte die Verfolgung der Juden nicht plötzlich ein. Antisemitismus hatte in Deutschland eine lange Vorgeschichte und so hatten bereits in den Zwanziger-Jahren die Übergriffe auf Unternehmen, die als jüdisch betrachtet wurden, zugenommen. Mit der Machtübertragung auf Adolf Hitler 1933 startete aber der wohl „radikalste und in seiner Radikalität ,erfolgreichste‘ Umsteuerungsvorgang in der Wirtschaft“ Deutschlands (Ludolf Herbst).

Sie leben in unserer Nachbarschaft:

Letzte Überlebende der Blockade von Leningrad

Lange wurde in der Bundesrepublik Deutschland behauptet, die deutsche Wehrmacht sei nicht wissentlich an den nationalsozialistischen Kriegsverbrechen in Europa beteiligt gewesen. So wurde denn auch die Belagerung von Leningrad als eher kriegstaktisches – nicht ungewöhnliches – Geschehen heruntergespielt. In Wirklichkeit war diese ein schweres Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung.

„Ich habe mit der Tötung der Juden nichts zu tun“. Das sagte Adolf Eichmann 1961 vor Gericht in Jerusalem. Er stellte sich als Befehlsempfänger dar – nur verantwortlich für die Evakuierungen, für die Logistik.

Die Wahrheit sieht ganz anders aus!