Das von Karl Abraham gegründete Berliner Psychoanalytische Institut wurde 1922 zum Vorbild der Psychoanalytischen Institute der Welt – und gilt bis heute als der „heilige Gral“ der Freud’schen Psychoanalyse.

Im März 2010 – wurde die Gedenktafel für Pfarrer Adolf Kurtz am Eingang zum Gemeindehaus der Zwölf-Apostel-Kirche enthüllt.

1922 kam der damals 31jährige Adolf Kurtz an die Zwölf Apostel Kirche in Berlin-Schöneberg. Er fand eine florierende Gemeinde, die 1880 um einen Kirchenneubau am Dennewitzplatz hatte erweitert werden müssen. Die Potsdamer Straße war die große Ausfallstraße nach Süden. Die Bevölkerung des Gebietes mischte sich aus allen sozialen und kulturellen Schichten. Christen und Juden lebten Haus an Haus.

Stille Heldinnen (4)

Gertrud Winter – eine standhafte Widerständige in unserem Kiez

(von Hans Rainer Sandvoss, aus „Widerstand in Mitte und Tiergarten“)

Gertrud Winter (1896-1988) war auf Grund eines Verkehrsunfalls, der ihre Sehfähigkeit stark beeinträchtigte, vorzeitig aus der Polizeiverwaltung ausgeschieden. 1929 fiel ihr durch Erbschaft das väterliche Juweliergeschäft in der Tiergartener Kluckstraße 13 zu, das sie von nun an bis zur Zerstörung in den letzten Kriegswirren betrieb.

Stille Heldinnen (3)

Als nach der November-Revolution 1918 das gleichberechtigte Frauenwahlrecht eingeführt wurde, begann der rasante Prozess der Emanzipation der Frauen und zumindest in Teilen der Republik und Teilen der Gesellschaft genossen Frauen ihre Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Leben.

Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 machten sich diese jedoch daran, „Frauen auf ihre angestammte Rolle zurück zu führen“.

Stille Heldinnen (2)

Auch in unserm Kiez gab es die Widerständigen.

Drei von ihnen soll hier gedacht werden.

Stille Heldinnen (1)

Frauen spielten bei der Rettung von Verfolgten des Dritten Reichs eine herausragende Rolle. Doch wird ihrer immer noch zu wenig gedacht und gedankt. Die meisten von ihnen würden sich selbst nicht als „Heldinnen“ bezeichnet haben, sahen es als „selbstverständlich“ an, wie sie handelten, oder glaubten „nur ihre Pflicht getan“ zu haben. Und doch haben sie bewiesen, dass auch in einer Zeit unmenschlichen Grauens und totalitärer Diktatur menschliches Handeln möglich war – in aller Stille und doch auch unter massiver Gefährdung ihrer eigenen Person.

„Man muss nicht selber in Auschwitz gewesen sein, um das Entsetzen und die Trauer zu lernen. Was man über das Schlimmste aller Menschheitsverbrechen erfahren kann, ist überall verfügbar.“ (Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung)

….auch bei uns im Kiez.

„Ich habe mein ganzes Leben lang, schon in der Schule, gegen einen Geist der Enge und Gewalt, der Überheblichkeit, der Intoleranz und des absoluten, erbarmungslos Konsequenten angekämpft, der in den Deutschen steckt und der seinen Ausdruck in dem nationalsozialistischen Staat gefunden hat. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, daß dieser Geist mit seinen schlimmen Folgeerscheinungen, wie Nationalismus im Exzeß, Rassenverfolgung, Glaubenslosigkeit, Materialismus, überwunden werde.„

Diese Worte schrieb Helmuth James Graf von Moltke kurz vor seinem gewaltsamen Tod an seine Söhne.

Er war Bürger unseres Kiezes. Er wohnte bis März 1943 in der Derfflingerstraße 10.

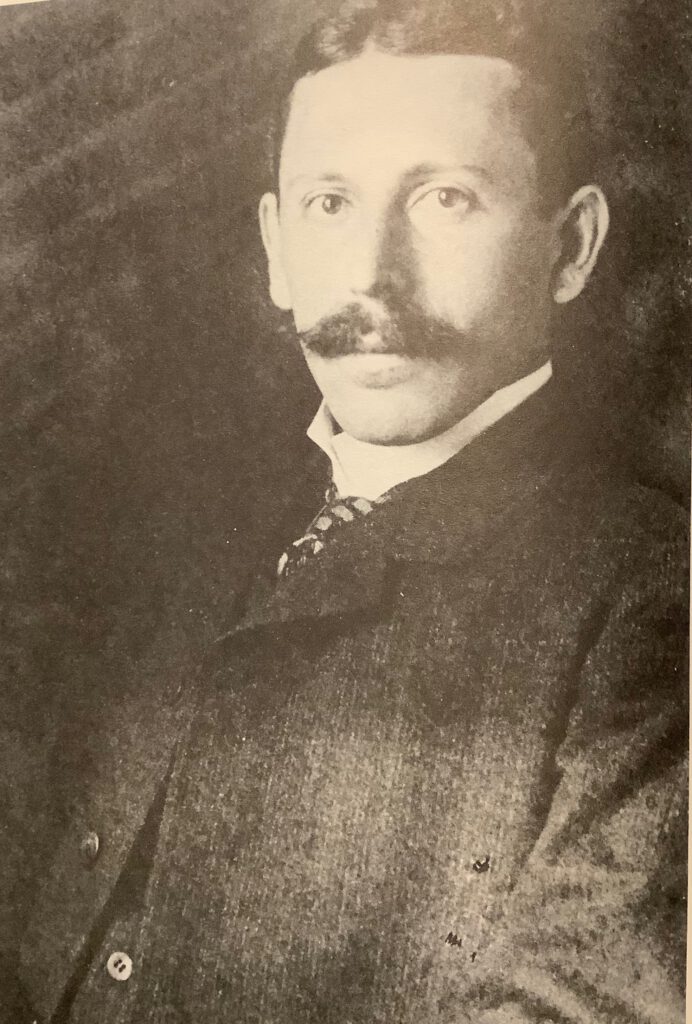

Fast dreißig TeilnehmerInnen nahmen am Donnerstagabend an der 90 minütigen Zoom-Video-Konferenz „Wo Es war, soll Ich werden.“ (Sigmund Freud) über „Das Abraham Institut in der Körnerstraße“ teil. Den bebilderten Vortrag hielt Ludger M. Hermanns, Psychoanalytiker und Archivar des Berliner Psychoanalytischen Instituts, das unter dem Namen Karl-Abraham-Institut in der Körner Str. 11 in unserem Kiez angesiedelt ist.

Dennewitzstraße 35

Vergangene Woche berichtete der Tagesspiegel über die Erfurter Firma Topf & Söhne, die die Öfen für Konzentrationslager u. a. in Auschwitz, hergestellt hat und deren ehemaliger Firmensitz in Erfurt nun zu einem Erinnerungsort umgestaltet wurde. Am Ende des Artikel schreibt der Autor des Tagesspiegelartikels, Eike Kellermann “ . . . Ein Einzelfall war die Erfurter Firma freilich nicht. So lieferte auch der Berliner Konkurrent Kori dutzende KZ-Öfen. Doch die Geschichte von Kori, sagt Historikerin Schüle, ist noch nicht erzählt . . . “