Im 6. Teil der Geschichte der Familie Ledermann hatten wir die von Franz Anton Ledermann geschriebene Geschichte „Zur Naturgeschichte des Dilettantenquartetts“ vorgestellt (Beitrag vom 22. April 2023, dort Bild 4), die am 9. Mai 1924 im Berliner Tageblatt erschienen war. Diese Glosse, als Teil eines humorvollen Buches über Hausmusik und Hausmusiker, insbesondere Streichquartette, betitelt „Das stillvergnügte Streichquartett“ (Bild 1), findet sich ab 1936 und bis heute sowohl als Buch (antiquarisch, letzte Auflage 2006) als auch auf CD, auf deutsch oder englisch (The Well-Tempered String Quartet), veröffentlicht von Ernst Heimeran (1902-1955) und Bruno Aulich (1902-1987) im Münchner Heimeran Verlag, der 1980 aufgelöst wurde.

Den späteren Ausgaben vorangestellt ist die Anmerkung, dass erst die 7. Auflage der Geschichte (Untertitel: Auf Wiedersehn bei der Fermate – was wohl nur Musiker verstehen: Jeder spielt für sich, aber man trifft sich in den Pausen – den Fermaten) den Autor nennt, Franz Anton Ledermann, ein Rechtsanwalt, der Bratsche spielt, und den Erstabdruck 1924 im Berliner Tagblatt (Bild 2). Da wir diese Ignoranz zunächst für eine anti-semitische Einstellung des Verlags und der Herausgeber gehalten hatten, haben wir uns auf die Suche nach der „Geschichte hinter der Geschichte“ gemacht, und sind eines Besseren belehrt worden.

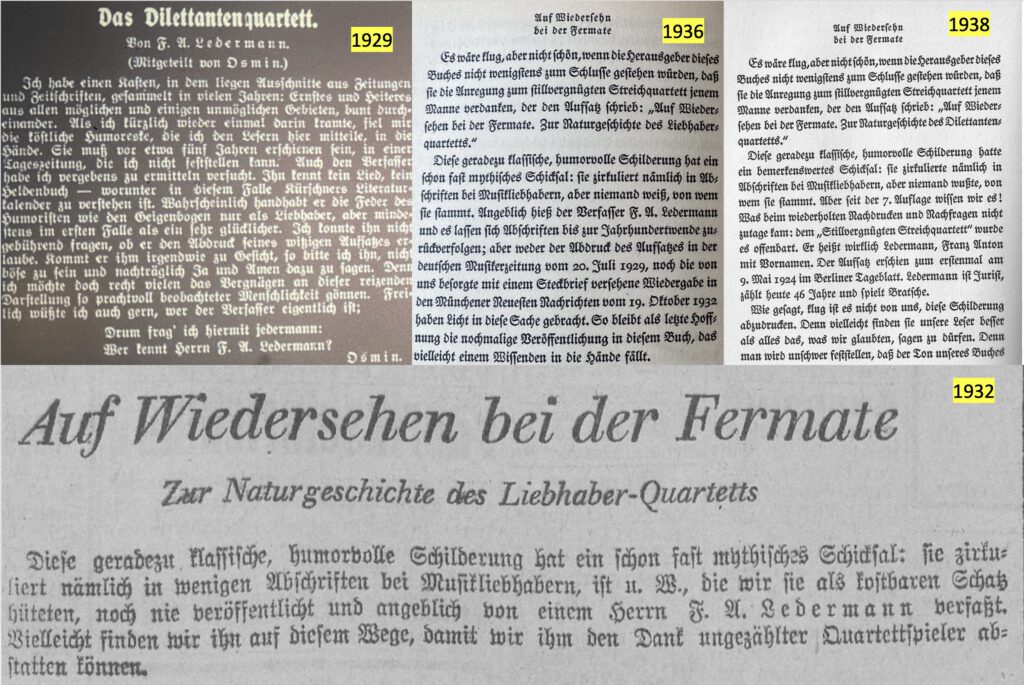

Dabei war die Suche 1929 deutlich näher an der Wahrheit als alles später Geschriebene. Im Vorwort zur Geschichte „Das Dilettantenquartett. Von F.A.Ledermann“ schreibt der Autor „Osmin“: Ich habe einen Kasten, in dem liegen Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften, gesammelt in vielen Jahren …. Als ich kürzlich darin wieder einmal kramte, fiel mir die köstliche Humoreske … in die Hände. Sie muß vor etwa fünf Jahren erschienen sein, in einer Tageszeitung, die ich nicht mehr feststellen kann. Auch den Verfasser habe ich vergebens zu ermitteln versucht … Ich konnte ihn nicht gebührend fragen, ob er den Abdruck seines witzigen Aufsatzes erlaube. Kommt er ihm irgendwie zu Gesicht, so bitte ich ihn, nicht böse zu sein und nachträglich Ja und Amen dazu zu sagen … Freilich wüßte ich auch gern, wer der Verfasser eigentlich ist.

Drum frag ich hiermit jedermann, wer kennt Herrn F.A.Ledermann?“ (1)

Drei Jahre später wird die Autorenschaft mystifiziert: „Diese geradezu klassische, humorvolle Schilderung … zirkuliert nämlich in wenigen Abschriften bei Musikliebhabern, ist u.W., die wir sie als kostbaren Schatz hüteten, noch nie veröffentlicht und angeblich von einem Herrn F. A. Ledermann verfaßt. Vielleicht finden wir ihn auf diesem Wege, damit wir ihm den Dank unzähliger Quartettspieler abstatten können“ (2).

Und die erste Auflage des Buches von 1936 weist weit in die Vergangenheit: „… diese humorvolle Schilderung … zirkuliert nämlich in Abschriften … (die) sich … bis zur Jahrhundertwende zurückverfolgen (lassen)“ (3), d.h. bis 1900; kein Wunder, dass die Suche nach dem Autor vergeblich gewesen war. Gleichzeitig weisen Heimeran und Aulich aber darauf hin, dass sie zuvor schon zweimal versucht haben, vergebens, wie sie in der ersten Buchausgabe 1936 vermerken (s. Bild 2).

Das Buch war populär, wofür spricht, dass 1938 schon die 7. deutsche Auflage gedruckt war, und dass im gleichen Jahr die erste englische Ausgabe auf den Markt kam, einer Übersetzung von D. Millar Craig (4). In beiden heißt es in der Einleitung zum Text, man kenne jetzt den Autor, „Ledermann ist Jurist, zählt heute 46 Jahre und spielt Bratsche“ (4) – und die englische Ausgabe nennt auch die korrekte Quelle: Berliner Tageblatt vom 9. Mai 1924 und vermerkt, dass das Buch vielleicht besser „Variations on a theme by Ledermann“ betitelt worden wäre.

Woher allerdings diese Informationen stammen, wird nicht berichtet. Franz Ledermann war im Oktober 1889 geboren worden, und war also bei der Erstausgabe des Buches tatsächlich 46 Jahre alt. Er lebte aber zu diesem Zeitpunkt bereits in Amsterdam, drei Jahre nach seiner Flucht aus Deutschland und sechs Jahr vor seinem Tod in Auschwitz – vielleicht ein Fall schamhaften Verschweigens der vermuteten Wahrheit? In der ersten Ausgabe nach dem Krieg (12. Auflage 1955) dann die „schaudernde“ Erkenntnis, dass er Opfer der Nationalsozialisten geworden war, falsch zwar in den Details (von der SS in Amsterdam ermordet), aber immerhin konzedieren sie, dass sie diesem Text viel zu verdanken hätten.

Literatur

- Deutsche Musiker-Zeitung Nr. 29 vom 29. Juli 1929, Seite 613-4

- Münchner Neueste Nachrichten Nr. 285 vom 19. Oktober 1932, Seite 11

- Bruno Aulich, Ernst Heimern. Das stillvergnügte Streichquartett. Heimeran Verrlag, München 1936 (1. Auflage), Seite 60; 7. Auflage (1838), Seite 60.

- The Well-Tempered String Quartet. By Bruno Aulich & Ernst Heimeran. Translation by D. Millar Craig. London: Novello and Company Ltd. 1938. Der entsprechende Abschnitt mit dem Text von Ledermann ist betitelt: „See you again at the Double Bar, a contribution to the Natural History of the Amateur Quartet“ (Seite 47).