Manche Geschichten sind längst geschrieben, auch die der Familie Liedtke (1), die ich vor einiger Zeit hier vorgestellt hatte. Aber wenn man sie dann gelesen hat, fällt auf, dass der Geschichte einer Person, einer Familie oder einer Firma im Lützow-Viertel eine Vorgeschichte fehlt, die klärt, wie die Person, Familie oder Firma überhaupt ins Viertel gelang ist. So auch hier: Simon May, der in und mit dem Buch seine jüdische Herkunft entdeckt und erkundet, recherchierte rückwärts bis zu seinem Großvater, dem Rechtsanwalt Dr. Ernst Liedtke und dessen Ehefrau Emmy Liedtke, geborene Fahsel-Rosenthal, die im Blumeshof 12 wohnten (Bild 1). Neugierig geworden, wollten wir wissen, woher die eigentlich kamen …

Die Herkunft aus Christburg in Westpreußen

Der Name Liedtke war zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Gegend um Danzig nicht selten, die Suche wäre aber wesentlich schwieriger geworden, wenn die Liedtkes nicht jüdisch, sondern katholisch gewesen wären. Christburg (heute: Dzierzgon, Polen) kam mit der ersten Teilung Polens 1776 zu Preußen (Provinz Westpreußen), und im Unterschied zu der Zeit vor 1776 galten danach preußisch-administrative Regeln der Bevölkerungsregistrierung, -statistik und -kontrolle. Daher wissen wir, dass es 1770 keine Juden in Christburg gab, aber 1812 vier jüdische Familien: Daniel Marcus, Moses Laser, Benjamin Isaac, Marcus Matthias Moses (2); darunter waren also keine Angehörigen einer Familie Liedtke. Vermutlich gab es aber einige Familien mehr, die nicht den Status von „naturalisierten“, sondern den von „geduldeten“ Juden hatten.

Aufgrund einer preußischen Verordnung mussten sich 1812 alle jüdischen Erwachsenen einen Nachnamen zulegen, und diese neuen Namen wurden zusammen mit ihren traditionellen Namen (Jakob ben Abraham ben Salomon = Jakob Sohn des Abraham Sohn des Salomon = Jakob Abraham Salomon) im Amtsblatt veröffentlicht. Ein Meyer Lewin in Christburg nannte sich ab 1812 Meyer Liedtke, der einzige jüdische Liedtke in Christburg. Andere Familien mit dem Namen Lewin haben sich anders benannt (Lewinsohn etc.); zu diesem Zeitpunkt gab es 55 jüdische Haushalte in Christburg (3). Dieser Meyer Liedtke war vermutlich der Urgroßvater von Ernst Liedtke, dem Berliner Rechtsanwalt. Er muss zu diesem Zeitpunkt (1812) mindestens 24 Jahre alt, d.h. volljährig gewesen sein, wurde somit um oder vor 1788 geboren, wobei wir nicht wissen wo, und mit wem er verheiratet war.

Großeltern, Onkel und Tanten, Eltern des Ernst Liedtke

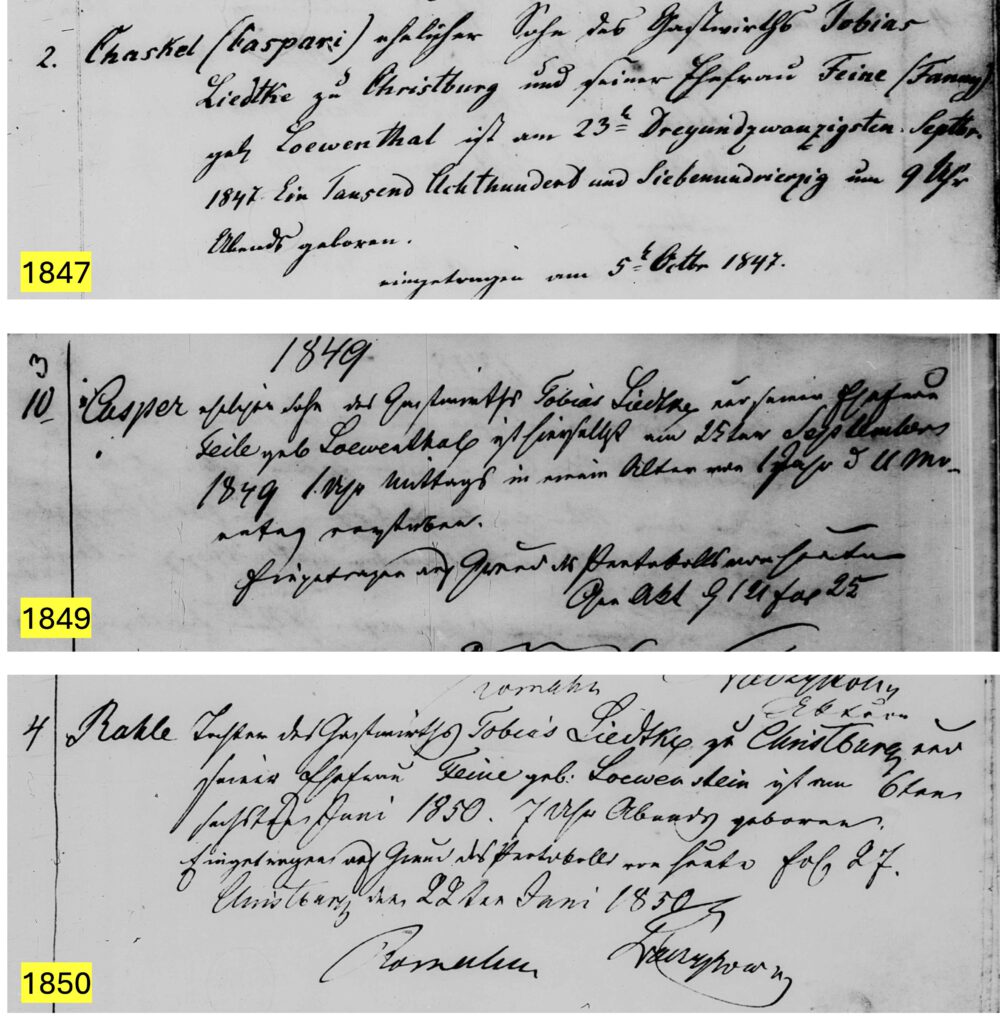

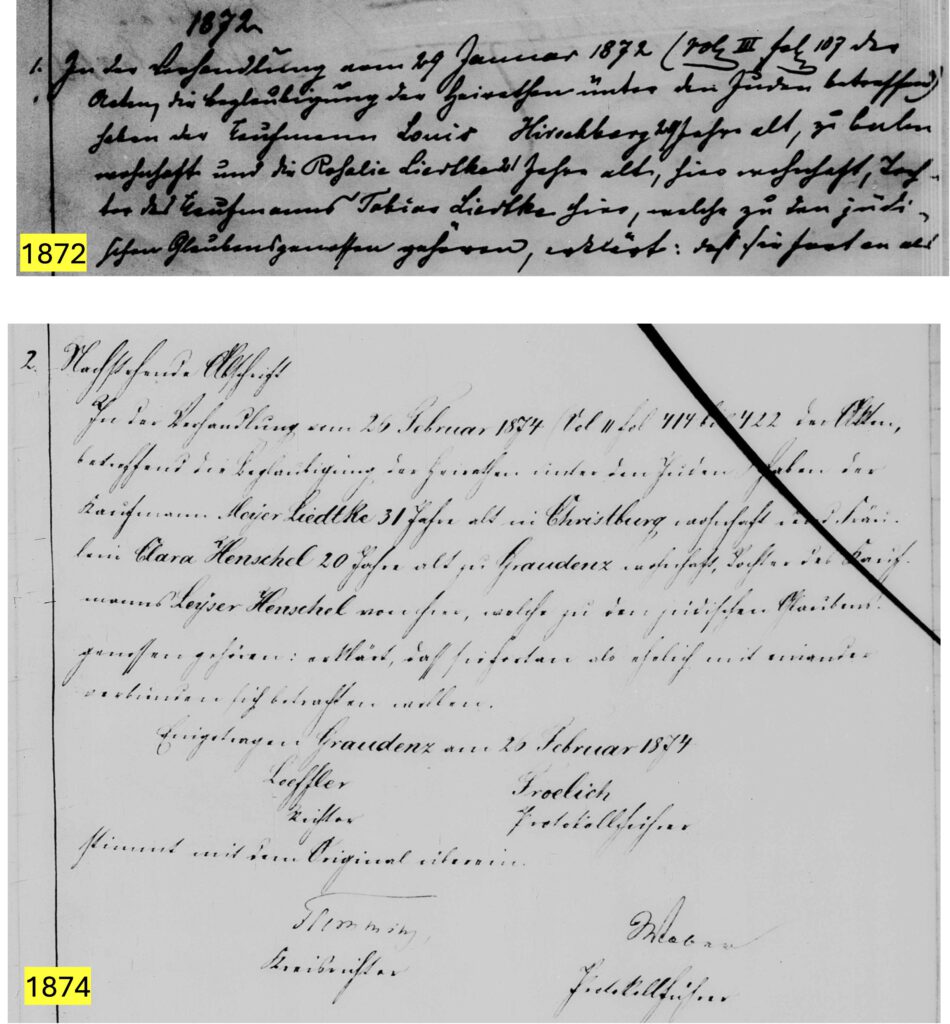

Die weitere Generationenfolge wissen wir aufgrund von gerichtlichen Eintragungen von Personenstandsänderungen (Geburten, Heiraten Sterbefälle) bei Personen, die keiner Kirche angehörten, sogenannten Dissidenten. Diese Dissidentenregister sind bis zur Einführung des Personenstandsrechts (Standesämter) im Deutschen Reich 1876 (im ehemaligen Preußen 1874) die wichtigsten Quellen jüdischer Familienforschung, ähnlich bedeutsam wie die Kirchenbücher der Katholiken und Protestanten, nur oftmals bei weitem nicht so sorgfältig geführt und erhalten. Für Christburg gibt es diese Register von 1847 bis 1875, entweder im polnischen Staatsarchiv in Danzig oder im Family Search Center der Kirche der Heiligen der letzten Tage, den sogenannten Mormonen, die diese Register fotografiert und online zugänglich gemacht haben (4).

Folgende fünf Ereignisse, zwei Geburten, ein Todesfall und zwei Eheschließungen, konnten wir in den Registern von Christburg finden:

1. die Geburt von Caspar (Chaskel) Liedtke am 23. September 1847;

2. der Tod des Casper Liedtke am 25. September, 1849;

3. die Geburt von Rosalie (Rahle) Liedtke am 6. Juni 1850 (Bild 2);

4. die Heirat von Rosalie (Rahle) Liedtke am 29. Januar 1872 mit Louis Hirschberg aus Culm (heute: Chelmno, Polen).

5. die Heirat von Meyer Liedtke am 25. Februar 1874 mit Clara, geb. Henschel, Tochter des Kaufmanns Leyser Henschel aus Graudenz in Westpreußen (heute: Grudziadz, Polen) (Bild 3).

Meyer Liedtke war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt; er war bei seinem Tod am 8. April 1894 nur 52 Jahre alt: Daraus lässt sich ein Geburtsdatum zwischen dem 26. Februar und 7. April 1842 errechnen.

Am 29. März 1843, wurde sein Bruder Salomon Liedtke geboren, wie wir aus dessen Heiratsurkunde wissen: er heiratete am 24. November 1879 in Mewe (heute: Gniew, 60 km südwestlich von Christburg) Franziska Löwenstein, dort geboren am 5. Juni 1859. Sie war die Tochter des Kaufmanns Isaak Löwenstein und dessen Ehefrau Cäcilie geborene Elias, beide vor 1909 verstorben. Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor, Julius Liedtke, dessen Geburtsdatum wir bislang nicht kennen.

In der Liedtke-Henschel-Ehe wurden zwei Kinder geboren: Ernst Liedtke, geboren am 15. Juli 1875, der späteren Rechtsanwalt im Blumeshof, und Theodor Liedtke, geboren 10. Juni 1885. Ob in den 10 Jahren zwischen diesen beiden Geburten weitere Kinder auf die Welt kamen, die nicht überlebt haben, ist nicht bekannt. Da aber inzwischen die Standesamtsregistrierung obligatorisch war, ist dies eher unwahrscheinlich, da die Urkunden aus dieser Zeit sowohl in polnischen Archiven als auch – über Zweitschriften – im Berliner Landesarchiv gesammelt wurden und über die Genealogie-Plattform Ancestry zugänglich sind.

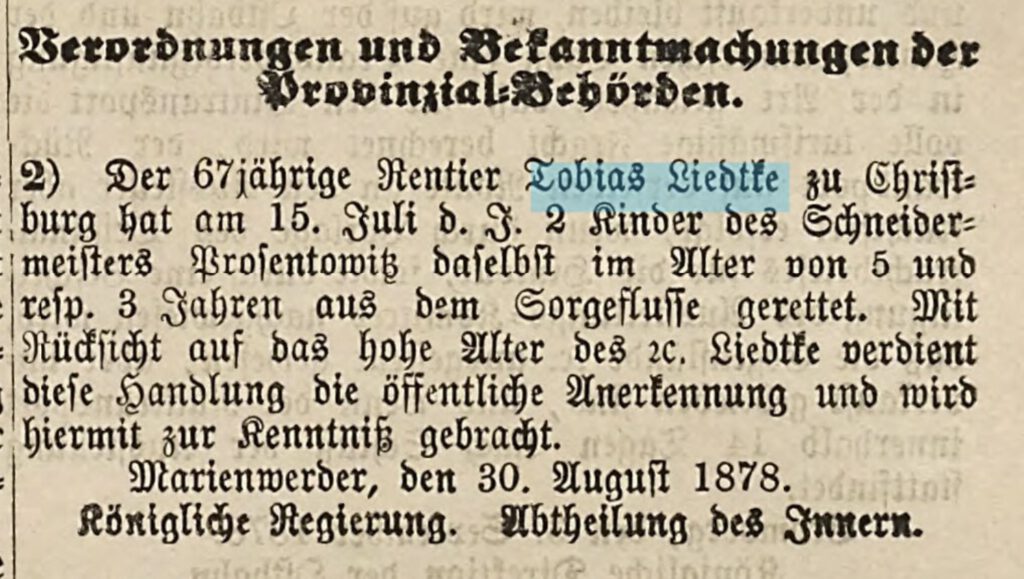

In allen diesen Fällen waren die im Dissidentenregister bzw. im Standesamt eingetragenen Eltern der vier Kinder (Salomon, Meyer, Casper, Rosalie) Tobias Liedtke und dessen Ehefrau Fanni (Fanny, Feine) geborene Löwenthal. Wenn diese vor 1842 (der Geburt von Meyer) verheiratet waren, müssten sie um oder vor 1818 geboren worden sein, Volljährigkeit vorausgesetzt. Hier half uns ein Zufall: In einer Mitteilung des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Marienwerder vom 30. August 1878 wurde Tobias Liedtke, 67 Jahre alt, für die Rettung zweiter Kinder vor dem Ertrinken lobend erwähnt (Bild 4). Er war daher im Jahr 1810 oder 1811 geboren worden. Tobias Liedtke ist mit Sicherheit der Großvater des Ernst Liedtke, Meyer Liedtke sein Vater, Salomon Liedtke sein Onkel und Rosalie Liedtke seine Tante.

Eine andere jüdische Familie Liedtke, oder doch die gleiche?

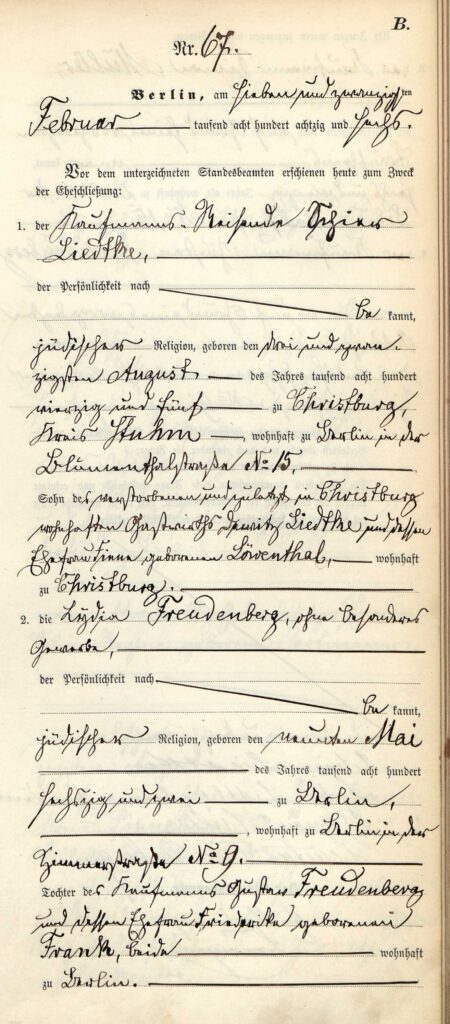

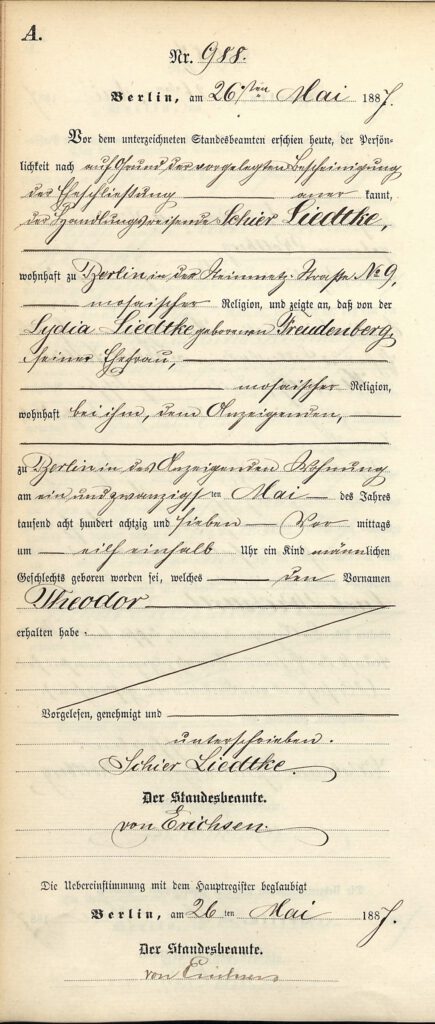

Tobias Liedtke wurde in den oben genannten Urkunden von 1847, 1849, und 1850 als Gastwirt, 1872 aber als Kaufmann in Christburg bezeichnet. Dies wirft ein weiteres, bislang ungelöstes Rätsel auf: Es gab in Christburg einen Gastwirt namens Drewitz Liedtke, verheiratet mit einer Finne, geborene Löwenthal; deren Sohn, der Kaufmann und Reisende Schiers (Simon) Liedtke, geboren am 23. August 1845 in Christburg, heiratete am 27. Februar 1886 in Berlin die Lydia Freudenberg (Bild 5). Sie war am 9. Mai 1862 in Berlin geboren worden und Tochter des Kaufmanns Gustav Freudenberg und dessen Ehefrau Friederike, geborene Frank, beide aus Berlin. Simon und Lydia hatten einen Sohn, Theodor, der am 21. Mai 1887 in Berlin geboren wurde (Bild 6).

Drewitz Liedtke könnte ein Bruder des Tobias Liedtke sein, und Finne Löwenthal eine Schwester der Fanni Löwenthal, aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Drewitz=Tobias und Finne=Fanni waren, da die Namen Drewitz und Finne nur durch zwei einzelne Einträge in einer Heirats- bzw. Sterbeurkunde viele Jahre später dokumentiert wurden. Uns erscheint dies die wahrscheinlichere Erklärung als die Heirat von zwei Liedtke-Brüdern mit zwei Löwenthal-Schwestern. Auch das Geburtsjahr von Schiers/Simon (1845) würde in die Geburtenfolge der anderen Kinder von Tobias und Fanni Liedtke passen.

In diesem Falle hätte Ernst Liedtke einen weiteren Onkel, einen Bruder seines Vaters, gehabt, und einen Cousin namens Theodor, der später, wie sein Bruder Theodor (siehe unten), von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde (5). Wir haben diese Hypothese bislang nicht final überprüft, aber es würde Simon May, der viel Zeit und Energie in die Suche nach diesem, seinem vermeintlichen Großonkel verbracht hat (1), erneut überraschen, ihn nun doch zur weiteren Familie Liedtke zählen zu müssen.

Literatur

1. Simon May: How to be a Refugee. Picador Publisher, London 2021.

2. Akte im Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA), Archiv Nr. I HA Rep. 104, IV C, Nr. 11: Tabelle von den Juden im westpreußischen Kammer-/Regierungs-departement für 1801 ohne Danzig und Thorn, Blatt 32/33, 60/61.

3. Gerhard Salinger: Die einstigen jüdischen Gemeinden Westpreußens. Teilband 3. New York 1908 (Eigendruck), Seite 707ff.

4. Jüdische Gemeinde Christburg (Kr. Stuhm): Matrikel 1847-1875 FamilySearch Centre: https://www.familysearch.org/de/search/

5. Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/