Über die Jüdische Synagoge im Lützow-Viertel (Lützowstr. 16) ist das eine oder andere schon geschrieben worden, aber was steckt hinter der Bemerkung „In den 20er-Jahren mietete die Gemeinde noch einen Saal in der Lützowstraße 76 an …

Er gehörte zu den Klavierfabriken Blüthner und Feurich“, die man auf der Webseite der „Berliner Woche“ findet (1), aber auch in anderen Berichten? Fanden dort etwa Konzerte statt, immerhin war der Blüthner-Saal und das Blüthner-Orchester ein weit über Berlin hinaus bekannter Konzertsaal (Bild 1).

Und warum in den 20-Jahren, nicht vorher, nicht hinterher? Immerhin bot die Synagoge in der Lützowstraße, 1898 eingeweiht, Platz für nahezu 2000 Gläubige, und neben der Alten Synagoge (Heidereutergasse) und der Neuen Synagoge (Oranienburgerstraße), den anderen Gemeindesynagogen in Berlin, die zwischen 1900 und 1920 entstanden waren (2), und schließlich den sogenannten Privat- oder Vereinssynagogen (3) wie die an der Potsdamer Brücke (Beitrag auf dieser Webseite am 3. September 2022) gab es um 1920 vielleicht 30.000 Kirchenplätze – nicht genug für etwa 100.000 Juden in Berlin?

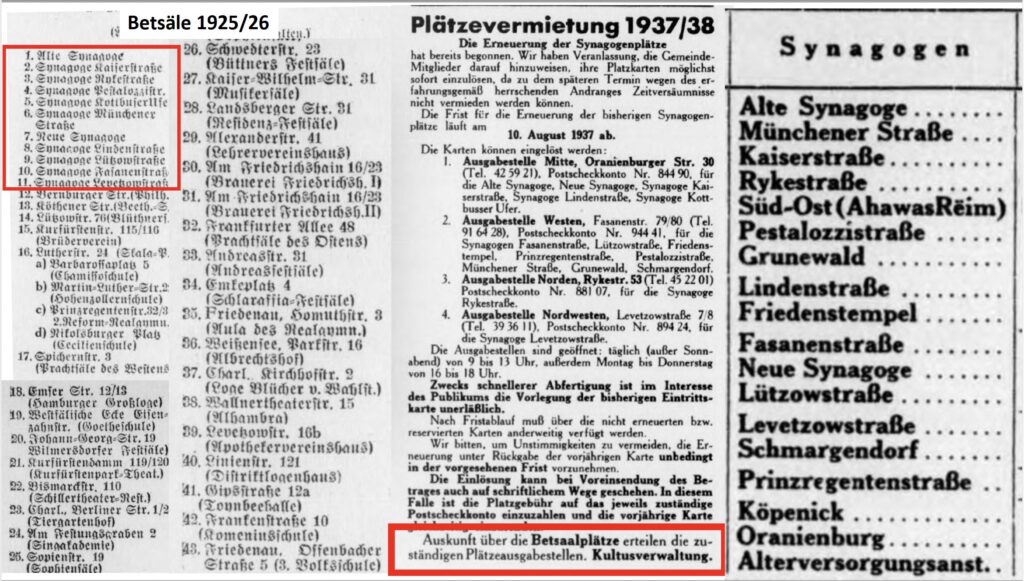

Antworten auf die Fragen gibt das Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, das es seit 1911 gab und das bis 1938 existierte. Bereits in der ersten Ausgabe vom 13. Januar 1911 findet sich eine Anzeige (Bild 2), in der die Gemeinde Sitzplätze in 18 (!) verschiedenen Lokalitäten der Stadt ankündigt, für die im Abonnement Plätze für das ganze Jahr gebucht werden können. Darunter sind Konzertsäle wie die (alte) Berliner Philharmonie in der Dernburger Straße, der Beethoven-Saal in der Köthenerstraße und eben der Blüthner-Saal in der Lützowstraße 76, Festsäle in Brauereien und Wirtschaften, z.B. dem Gasthof Schwarzer Adler in Schöneberg, Hörsäle wie im Langenbeck-Haus der Universitätskliniken und Versammlungshäuser von Verbänden wie das Lehrervereinshaus und das Marinehaus.

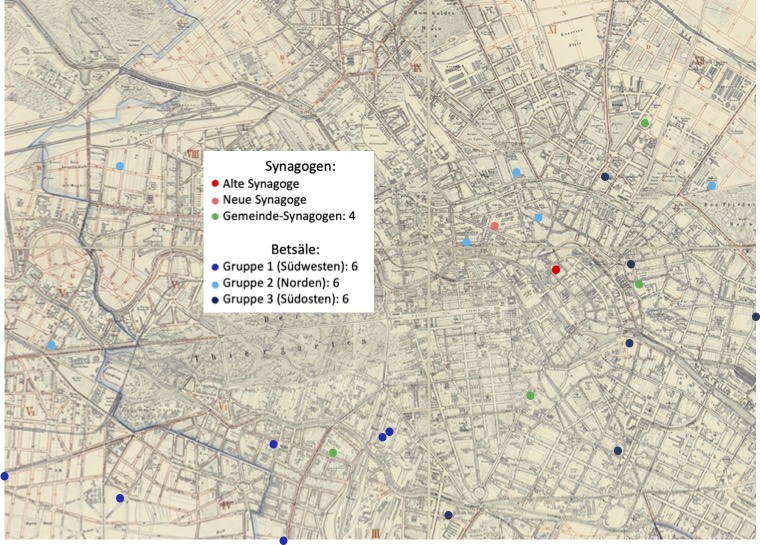

Damit ist auch klar, dass es sich um zusätzlichen Betraum an den hohen jüdischen Feiertagen wie dem Neujahrsfest, Jom Kippur und Pessach handelte. Schaut man sich die Lage dieser Lokale auf dem Stadtplan an (Bild 3), so zeigt sich auch die Funktion dieser zusätzlichen Betsäle: Neben den beiden Synagogen in der Innenstadt gab es 1911 vier neue Gemeindesynagogen: Lützowstraße, Lindenstraße, Rykestraße und Kaiserstraße (weitere waren im Bau) mit insgesamt etwa 10.000 Sitzplätzen, die sich im Kreis um die beiden alten Synagogen scharten; und die Betsäle waren dann in den Wohnbezirken insbesondere im Berliner Norden, Westen und Südosten, insbesondere also für diejenigen, denen der Weg zur nächsten Synagoge zu weit war.

Im Jahr der Einweihung der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße (1860) lebten in Berlin etwa 28.000 Juden, so dass die neue Synagoge mit 3000 Plätzen nur etwa 10% der Gemeinde aufnehmen konnte. Fünfzig Jahre später (1911) hatte Berlin etwa 2 Mio. Einwohner, bei einem Anteil von 4-5% Juden (4) waren dies vielleicht 100.000 – da mag die Anzahl Plätze in den 6 Synagogen (10.000) für immer noch 10% der Juden in Berlin ausgereicht haben für den regulären Gottesdienst am Sabbat. Offenbar konnte die Gemeinde aber davon ausgehen, dass an den Festtagen weit mehr Leute zur Kirche wollten, und mietete deshalb zusätzliche Betsäle an, da auch die Plätze in der Synagoge normalerweise reserviert (abonniert) waren. Und vermutlich hatte sie dies auch bereits 1860 getan und tat es 1910 immer noch. Auf diese Weise erhöhte sich die Zahl der Betplätze (bei geschätzt im Mittel 1000 für die 18 oben gelisteten Betsäle, insgesamt somit 18.000) auf insgesamt etwa 30.000, ausreichend für etwa 50% der erwachsenen jüdischen Bevölkerung.

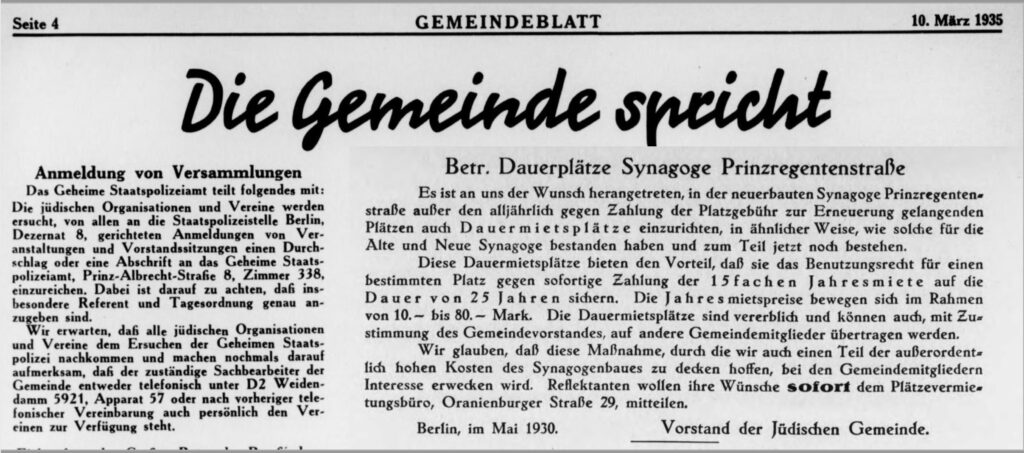

Nach 1910 wurden weitere Synagogen gebaut, zuletzt die Synagoge in der Prinzregentenstraße (1930) (Bild 4), bis 1938 waren es insgesamt 18 Synagogen mit einer Kapazität von etwa 30.000 Plätzen, und eine gleichgroße Anzahl von Privatsynagogen – dennoch wurden weiter Betsäle angemietet: Im Jahr 1925 waren es 32 Betsäle (Bild 5), im Jahr 1930 immer noch 28 Betsäle, 1932 waren es 22, und auch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurden zu Beginn des Jüdischen Jahres Betplätze neu vergeben: 1933 in 25 Betsälen, 1934 und 1935 noch in 20 und 1936 in 15 Betsäle, und der Blüthner-Saal (der ab 1927 Bach-Saal hieß) war immer dabei. Ab 1937 wurden die Betsäle nicht mehr benannt, sondern die Gläubigen aufgefordert, diese bei der Erneuerung des Abonnements zu erfragen (s. Bild 5). Das – wie auch die Verringerung der Zahl an Bet-Säle – hatte natürlich politische Gründe, immerhin hatten die Nationalsozialisten seit 1933 eine Vielzahl antisemitischer Gesetze und Verordnungen erlassen, z.B. die Aufforderung zur Meldung aller Versammlungen an die Geheime Staatspolizei (Bild 4), und die Eigentümer der Betsäle wurden vermutlich unter Druck gesetzt worden sein, die Vermietung zu unterlassen.

Für 1932 berichtete eine interne Statistik des Gemeindeblattes, dass insgesamt 70.000 Betplätze (für 160.000 Glaubensjuden) an den hohen Festtagen zur Verfügung standen, einschließlich der Gemeindesynagogen, Vereinssynagogen und angemieteter Lokale, so dass „bei vorsichtiger Schätzung immer noch reichlich über 30%, d.h. ungefähr ein Drittel der Gemeindemitglieder übrig (bleibt), die auch an den hohen Festtagen von unserem Gottesdienst fernbleiben“ (5).

Literatur

Ich bin mir nicht sicher, ob eine vergleichbare Rechnung für die protestantischen Gläubigen und ihre Kirchen in Berlin zu dieser Zeit zu einer ähnlich – optimistischen – Einschätzung käme, dass nur etwa 1/3 aller Erwachsenen am Sonntag nicht in die Kirche gingen.

1. https://www.berliner-woche.de/tiergarten/c-kultur/einst-bluehte-an-der-luetzowstrasse-juedisches-leben_a139464

2. Nicola Galliner, Hrsg. Wegweiser durch das jüdische Berlin. Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 1987

3. Max Sinasohn: Die Berliner Privatsynagogen und ihre Rabbiner, 1671-1971. Zur Erinnerung an das 300jährige Bestehen der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Jerusalem 1971

4. Friedrich Leyden. Gross-Berlin. Geographie der Weltstadt. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1995 (Reprint der Ausgabe von 1933).

5. Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Jahrgang 1933, Heft 4, S. 98.