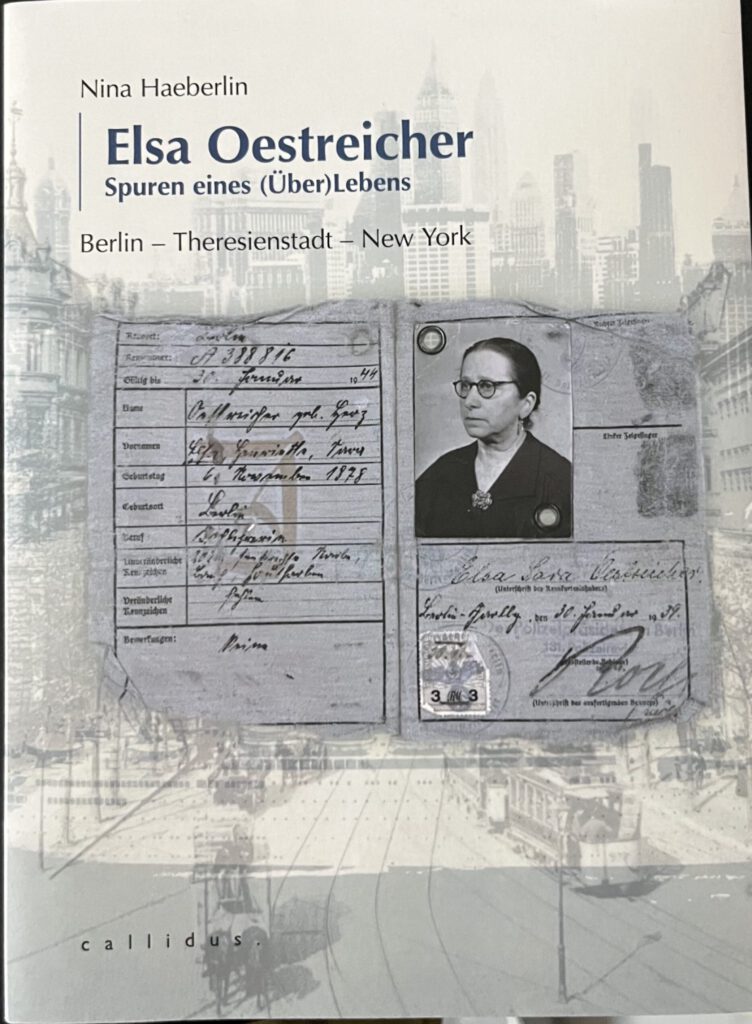

Ein lesenswertes Buch ist dieser Tage erschienen (1), über eine dieser „starken Frauen“ aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die mehr Schicksalschläge erlebt haben als die meisten von uns, mehr als wir uns vielleicht sogar vorstellen können, und die dies nicht nur überlebt haben, sondern die wegen dieser Stärke auch die Kraft und den Mut hatten, weiterzuleben, weiterzumachen. Die Rede ist von der Berliner Jüdin Elsa Oestreicher (1878-1962), die die Einschränkungen, Restriktionen und Verfolgungen der Juden vor und nach 1933, die Deportation in das KZ Theresienstadt 1942 und die den Holocaust überlebte, die nach dem Krieg in die USA emigrierte und noch einmal von vorn anfing. Als sie starb, hinterließ sie ihre Veröffentlichungen, Tagebücher, Erinnerungen, Gedichte und Briefe dem Leo-Baeck-Institut in New York City. Dort sind sie öffentlich einsehbar (2); ausgewertet und zusammengefasst hat sie jetzt eine frühere Berlinerin, die in Wismar lebt, Nina Haeberlin, der zu danken ist für diese „Erinnerungsarbeit“ (Bild 1).

Was Elsa Oesterreich mit dem Lützowviertel verband und verbindet: Sie führte von Oktober 1926 bis März 1932 die Kochschule der „Schule des Hausfrauenvereins Gross-Berlin“ (Bild 2), die in der Straße Am Karlsbad 12-13 ein Zuhause hatte, in der früheren Stadtvilla des Architekten Martin Gropius (1824-1880). Nach eigenen Angaben gab sie hier täglich drei Kurse und hielt Mittwoch nachmittags Vorträge zu Kochen und Backen vor Hausfrauen und Angestellten. Auch in anderen Vereinen, beispielsweise in der jüdischen Gemeinde, und in anderen Bezirken gab sie Kurse und hielt Vorträge. Und sie war regelmäßig Referentin im gerade erst entstanden Rundfunk, der Deutschen Welle, der nicht weit entfernt, im Vox-Haus am Potsdamer Platz, seine Sendestation hatte.

Kochen hatte sie von ihrer Großmutter gelernt, sie nutzte es in den Zeiten der Lebensmittel-Knappheit im und nach dem ersten Weltkrieg nicht nur selbst, sondern vermittelte es auch anderen: sie fing an, Schulungen abzuhalten und Vorträge zu geben zu kriegsgemäßem sparsamem Umgang mit Lebensmitteln, wurde Beraterin der Lebensmittel-Versorgungsstelle Zehlendorf. Sie nahm an Kochausstellungen der Warenhäuser Tietz und Wertheim teil, sie wurde in eine Schlichtungskommission für Hausangestellte in Wilmersdorf berufen. Das alles wiederum eröffnete ihr den Weg in eine eigenständig Berufstätigkeit.

Als sie 1932 die Schule der Hausfrauen verlassen musste, gründete sie 1933 eine eigene Kochschule in ihrer Privatwohnung in der Augsburger Straße 39, in der sie unterrichtete. Als auch dies nicht mehr möglich war, arbeitete sie in einem jüdischen Alters- und Siechenheim in Lichterfelde in hauswirtschaftlicher Funktion in der Küche, und zuletzt im Jüdischen Altersheim in der Großen Hamburger Straße, das zu einem Durchgangslager für die Deportationen wurde. Selbst im KZ Theresienstadt übernahm sie die Organisation hauswirtschaftlicher Belange, unter extrem erschwerten Bedingungen. Dort entstanden auch ihre eindrücklichen, hier jetzt erstmals veröffentlichten Gedichte. Und kaum wieder in Freiheit und in den USA, arbeitete sie in der Manhatten Baking and Cooking School und gab wieder Kurse, bis 1952, als sie 74 Jahre alt wurde. Sie starb am 3. Oktober 1962 in New York.

1. Nina Haeberlin: Elsa Oestreicher. Spuren eines (Über-)Lebens. Berlin – Theresienstadt – New York. Callidus Verlag, Wismar 2025.

2. Leo-Baeck-Institut: https://archives.cjh.org//repositories/5/resources/18075