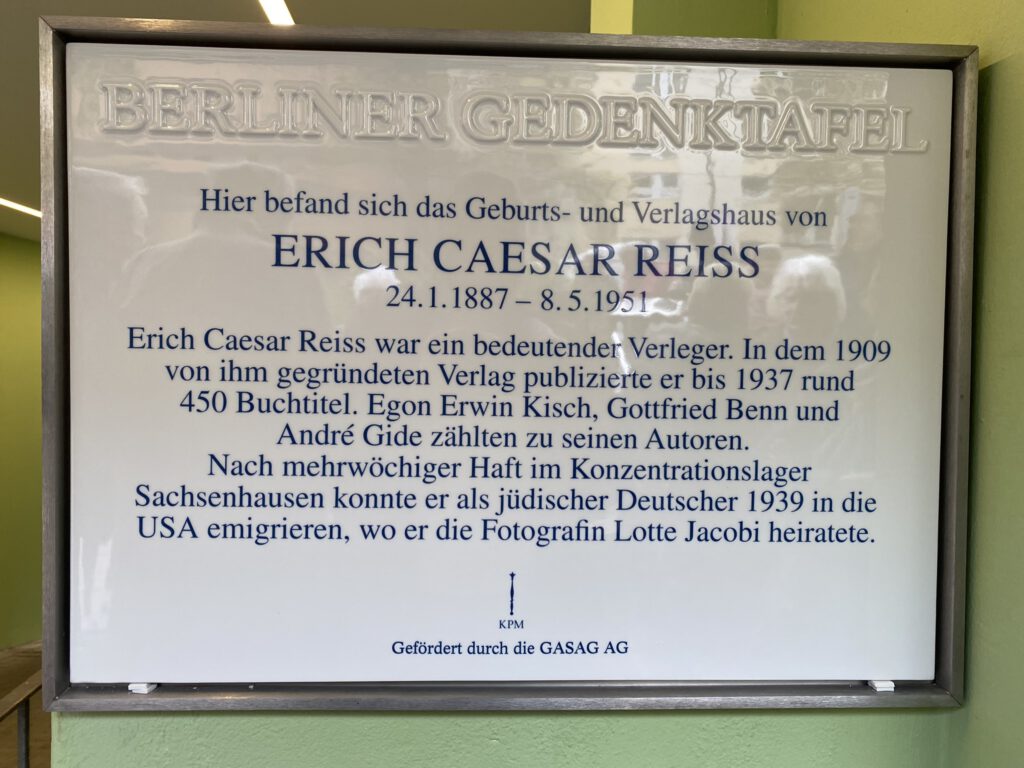

Im Wiedergutmachungsverfahren Fürstenberg gegen die Firma Reiwinkel „Haus der Geschenke“ bzw. gegen dessen Kommanditisten Walter Koch war die Ausgangssituation eine etwas andere:

Die Firma Reiwinkel im und nach dem Krieg

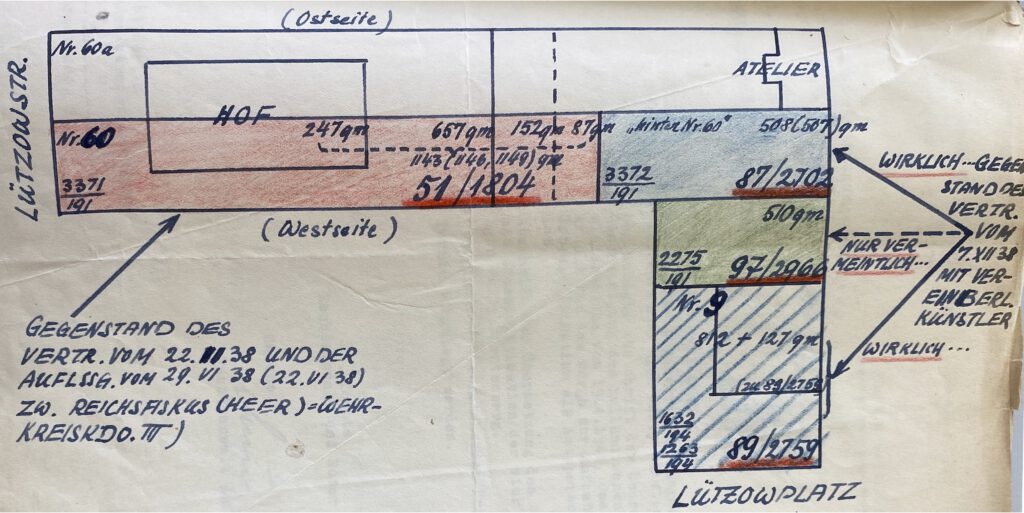

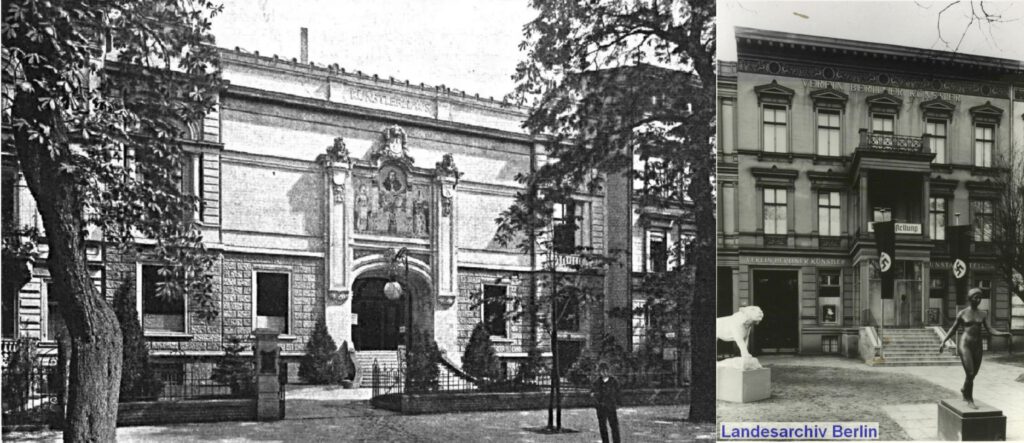

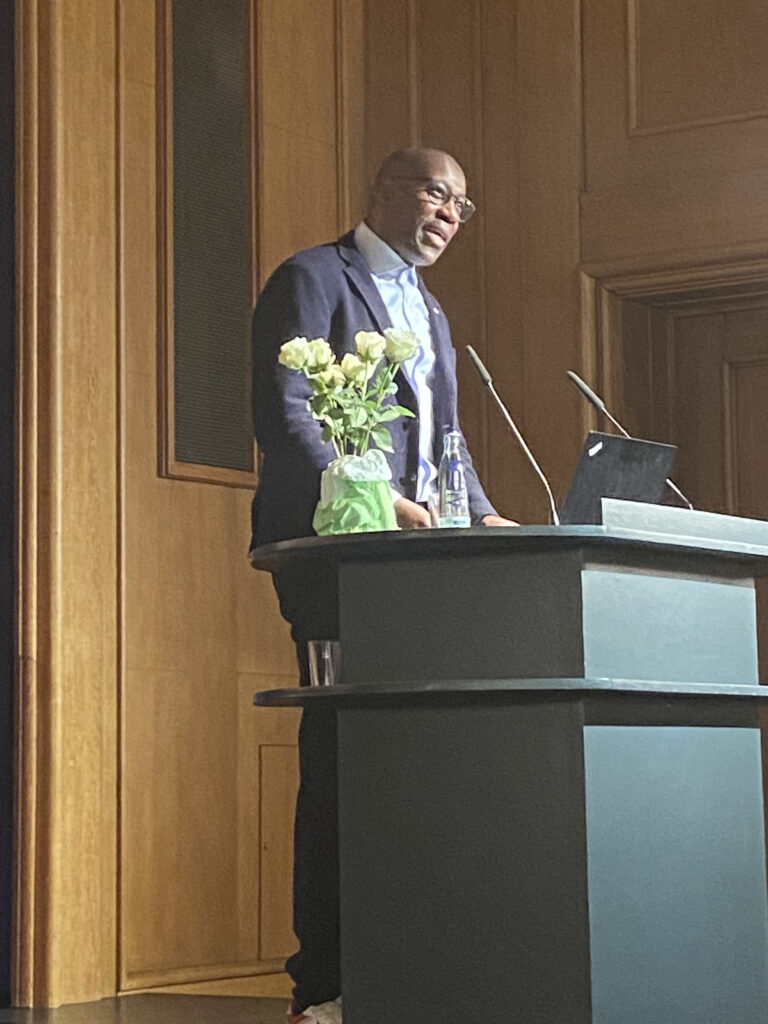

Das Geschäft in der Leipziger Straße 72-73 bis zur Niederwallstraße 13 war zwar im Krieg erheblich beschädigt worden (Bild 41), lag aber nach dem Krieg im sowjetischen Sektor der Stadt, und die Sowjets haben die Restitutionsanordnungen der westlichen Militärbehörden nicht mitgetragen; die 1949 gegründete DDR sah sich nicht als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches und hat daher die Wiedergutmachungsregelungen ebenfalls nicht für sich akzeptiert: die entsprechenden Gebäude und Grundstücke gingen vermutlich in Staatseigentum über (36).

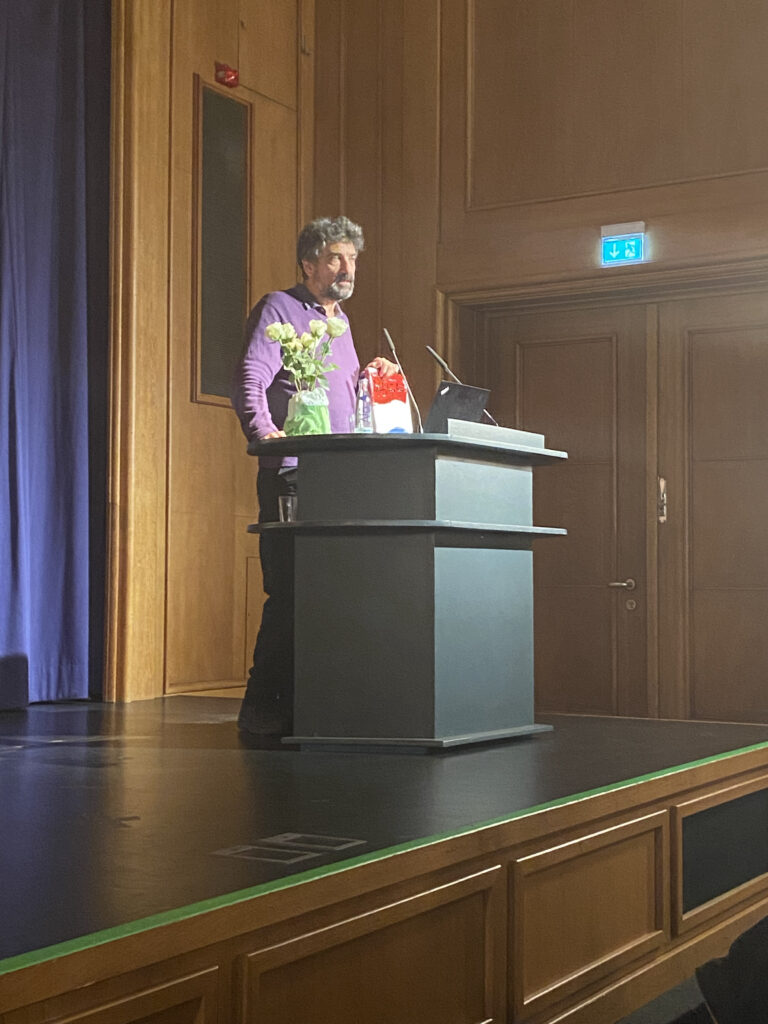

Das Geschäft am Kurfürstendamm 230/232 (Bild 42) war durch Bomben 1943/4 zerstört worden, Teile des Warenlagers im Wert von 170.000 Mark waren vor den anrückenden russischen Truppen gen Westen gebracht worden und landeten schlussendlich im niedersächsischen Bückeburg (zwischen Hannover und Bielefeld) im britischen Sektor, wo sie teilweise von der Armee bzw. der Luftwaffe 1945 beschlagnahmt worden war (49, Bl. 8f). Ein separates Klageverfahren der Fürstenbergs gegen diese Beschlagnahmung wurde dem Hauptverfahren zugeschlagen.

Der Reiwinkel-Teilhaber Ludwig Reisse war am 7. Mai 1943 aus der Firma ausgeschieden, und der Teilhaber Fritz Grawinkel war am 11. August 1944 bei einem Bombenangriff in Berlin ums Leben gekommen. Seine Witwe Gertrud Grawinkel lebte bei Kriegsende in Erkelenz (bei Düsseldorf) und registrierte am 9. Dezember 1957 die Firma Reiwinkel in Düsseldorf (Königsallee 98), aber schon zwei Jahr später überlies sie die Firma Reiwinkel Walter Koch allein, der sie im Jahr 12. November 1959 zurück nach Berlin verlegte, jetzt mit seiner Frau Hildegard geborene Hoffmann als Geschäftsführerin (50). Bis 1964 versuchte die Firma noch, in Berlin Geschäftsräume am Kurfürstendamm anzumieten oder zu kaufen, dann wurde sie auf Drängen der Industrie- und Handelskammer (51, Bl. 5,18,25,27) am 12. Dezember 1964 im Handelsregister gelöscht (52). In dieser ganzen Zeit lief gegen Koch und die Firma der Wiedergutmachungsanspruch der Fürstenbergs. Die wurde auch in diesen Verfahren durch den Rechtsanwalt (RA) Hans-Georg Tovote, Berlin vertreten, der ihr Familienanwalt bereits vor dem Krieg war und der auch der Testamentsvollstrecker für das Testament von Gustav Fürstenberg war (siehe Teil 6). Walter Koch wurde vom Rechtsanwalt (RA) Hermann Reuss aus Berlin vertreten.

Die gleichen Argumente, ein ähnlicher Ton

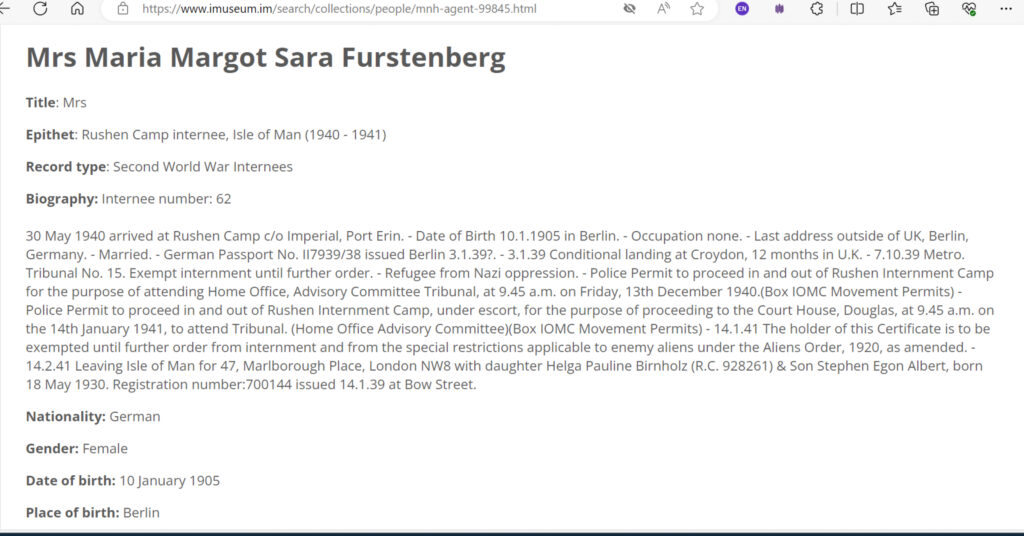

Die Ausgangssituation war, wie gesagt, eine andere und weitaus klarer: Der Prozess der Arisierung („Entjudung“ wurde dies in der Zeit genannt) war, anders als bei Kauf des Wohnhauses durch den VbK, mit dem Ziel gemacht worden, jüdische Gewerbebetriebe zu enteignen, und dafür wurden „arische“ Käufer gesucht, die nach Möglichkeit den Gesamtkomplex und nicht nur Teile davon übernehmen sollten und wollten. Dass, wie im Falle von Walter Koch, dabei auch noch Devisen (englische Pfund) in die deutsche Kriegskasse kamen, war keineswegs von Nachteil, ganz im Gegenteil. Und dass Walter Koch und sein bislang unbekannter Bruder in England zu diesem Zeitpunkt und kurz vor dem Krieg nicht wohlgelitten waren, hatte schon die deutsche Handelskammer in London bestätigt (siehe oben Teil 6). Wären sie mit ihrem Geld bis nach Kriegsausbruch September 1939 in England geblieben, wäre nicht nur ihr Geldtransfer nach Deutschland unmöglich geworden, sondern sie wären vermutlich auch als „Alien enemies“ in England interniert worden.

Walter Koch hatte im Übrigen „vorgesorgt“: Noch bevor Klagen der Familie Fürstenberg 1949 aktenkundig wurde, hatte in seinem Auftrag ein Wirtschaftsprüfer namens Dr. habil. Waldemar Koch, Berlin (Bayrische Straße 6), am 26. Juni 1948 ein 61-Seiten langes Gutachten (nebst 48 Seiten Dokumentenanhang) erstellt (53), in dem all die Argumente, die auch später im Wiedergutmachungsverfahren aufgefahren werden, bereits prophylaktisch und im Sinne des Walter Koch abgehandelt werden. Dieses Gutachten spielt allerdings im späteren Prozess kaum keine Rolle, nicht zuletzt, weil es ein Parteiengutachten war, das zwei Jahre vor Prozessbeginn erstellt wurde – ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ohne auch nur die Vorgeschichte der Firma Reiwinkel in Betracht zu ziehen, widerspricht RA Reuss dem Rückerstattungsanspruch (am 27. Oktober 1950): „Es ist schlechterdings unerfindlich, wie dieser Rückerstattungsanspruch begründet sein sollte. Das Unternehmen in „Firma Reiwinkel ‚Das Haus für Geschenke‘ Reisse & Grawinkel K.G.“ war zu keiner Zeit Bestandteil des Vermögens der Antragsteller oder ihrer Rechtsvorgänger. Daher kann es sich hierbei auch nicht um ihnen entzogenes Vermögen‘ handeln, das ihnen zurückzuerstatten wäre. Was einem Antragsteller niemals gehört hat, kann ihm weder ‚entzogen‘ worden sein noch ‚zurückerstattet‘ werden“ (54, Bl. 5-7) – blauäugiger geht es kaum.

Ein dubioser Charakter: Walter Koch

Sein Mandant, Walter Koch, befand sich zu diesem Zeitpunkt in Wildbad/Schwarzwald (Eiberg 1), aber dem Anwalt lag natürlich das Gutachten Koch (53) vor. Auf dessen Basis behauptete RA Reuss in einem 30-seitigen Schriftsatz vom 24. Oktober 1950 (55, Bl. 111-125) unter anderem, dass er gemäß den Vorschriften des Militärgesetzes Nr. 59 (56) belegen kann, dass die Fürstenbergs einen angemessenen Kaufpreis erhalten haben, dass sie darüber frei verfügen konnten, und dass Walter Koch „in besonderer Weise und mit wesentlichem Erfolg den Schutz der Vermögensinteressen“ der Fürstenbergs wahrgenommen hat, insbesondere durch Mitwirkung bei der Übertragung ihres Vermögens ins Ausland (55, Bl. 112f). Ferner wird behauptet, dass die Übernahme der Firma Rosenhain durch Koch und zwei Kompagnons im Jahre 1938 ein reines Verlustgeschäft gewesen sei: Statt den 57.000 britischen Pfund, die 1938 einem Devisenwert von etwa 2,5 Millionen Reichsmark (RM) entsprachen, hätte Koch in das Geschäft – direkt und indirekt – rund 6 Millionen RM investiert (55, Bl. 114); dem ständen übertragene Sachwerte in Höhe von netto 4,3 Mio. RM gegenüber. Auch hätte Walter Koch in England mit den investierten 57.000 Pfund weit mehr Profit machen können, hätte er die Aktien nicht verkauft, und die übernommene Firma Rosenhain habe im Übrigen in den Jahren zuvor nur Verluste eingefahren – daher, so der Tenor, habe er den Fürstenbergs, die sich schließlich an ihn gewandt hatte, eigentlich nur einen Gefallen getan mit der Übernahme der Firma. Dass ihnen das Geld nicht ausgezahlt worden sei, sei schließlich eine Angelegenheit der deutschen Behörden gewesen: rückständige Steuerzahlungen einerseits, Verhinderung von Geldtransfer ins Ausland andererseits, jenseits von politisch motivierten Strafzahlungen für Juden wie der Reichsfluchtsteuer und den sogenannten „Sühnezahlungen“ nach der Reichspogromnacht – dafür sei Koch nicht verantwortlich zu machen. RA Tovote hatte dieser Argumentation zuvor widersprochen (55, Bl. 78-110), führte die monatlichen Mieteinahmen der Augsburger Straße 34 an und die Gewinne von Rosenhain, die Steuerpflichten von Rosenhain, und korrigierte Angaben zum Verlauf der Gespräche und Transaktionen 1938, zur Übernahme der holländischen Firma Reveillon 1942 und vieles mehr.

Die Rückübertragung und die Rücknahme der Rückübertragung

Die Argumentation von RA Reuss verfing bei Gericht nicht, und es deutete sich früh an, dass das Kammergericht, im Hinblick auf das Grundstück Augsburger Straße 34, eine Teilentscheidung (Rückübertragung) für möglich hielt. Auf diesem Grundstück stand ein nicht-beschädigtes Wohnhaus, das bis zu diesem Zeitpunkt auch Mieteinnahmen hatte und einen Grundwert vom 110.000 RM. Mit Datum vom 7. November 1950 erließ die Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Berlin eine Teilentscheidung über eine Rückübertragung des Grundstücks unabhängig von Fragen in der Hauptsache mit sofortiger Wirkung (55, Bl. 141). Die Umschreibung im Grundbuch auf die Familie Fürstenberg wurde angeordnet, die dort eingetragene Hypothek blieb bestehen. In einer Ergänzung zum Urteil notierte der vorsitzende Richter, dass RA Tovote zusätzliche Urkunden und Abschriften in einer „grünen Sammelmappe“ zu den Akten gegeben habe (55, Bl. 142) .

In einer ausführlichen Stellungnahme mit sofortiger Beschwerde gegen dieses Urteil machte Kochs Rechtsanwalt Reuss erheblich verfahrensrechtliche Bedenken, unter anderem im Hinblick auf die „grüne Mappe“ geltend (55, Bl. 177ff), die dem Gericht erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung überreicht worden sei (55, Bl. 180). Diese Argumentation veranlasst das Gericht, den Beschluss mit Datum vom 20. Mai 1952 wieder zurückzunehmen (55, Bl. 260) und in der Hauptsache weiter zu verhandeln.

In der Hauptsache (55, Bl. 260-277; 56; 57) ging es dann um zwei Argumentationslinien: Zum einen um die Frage, ob und warum die Fürstenberg Familie kein Geld aus dem von Koch bezahlten Kaufpreis bekommen habe, sondern dieser von den deutschen Finanzbehörden einbehalten worden war. Zum anderen darum, ob Koch dieses Kaufgeschäft guten Glaubens abgeschlossen habe (so, wie vermeintlich der VbK) oder ob er in Kenntnis der Zwangslage der Familie Fürstenberg gehandelt habe. Beide Parteien nutzen die wenigen Gerichtstermine ausgiebig, entweder die vielen dokumentarischen Belege aus der Arisierungsgeschichte 1938 (s. oben, Teil 6) zu präsentieren (RA Tovote), oder die finanzpolitischen und ökonomischen Implikationen des Erwerbs 1938 zu diskutieren, mit Gutachten von Bank- und Finanzexperten (RA Reuss, dem inzwischen weiterer Rechtsanwälte zur Seite standen, RAe Osthoff und Rapp aus Bielefeld).

Da uns über die persönliche Situation des Walter Koch bislang wenig bekannt ist, und Gerichtsakten diesbezüglich kaum Informationen enthalten, sind wir an dieser Stelle in dieser Frage auf wenige Vermutungen angewiesen. Dazu gehört die oben angeführte Behauptung, dass die Gebrüder Koch ihr in England angelegtes Vermögen im Deutschen Reich in Sicherheit bringen wollten; dazu gehört auch, dass Walter Koch, der in den Arisierungsakte bis 1938 mit einer vagen englischen Adresse (Fulmer, England) auftrat, zwar ausweislich der Akten immer wieder betonte, in England bleiben zu wollen, der aber – da deutscher Herkunft – nach dem Kauf nicht nach England zurückkehrte, sondern seinen Wohnsitz in Berlin nahm. Die wenigen biografischen Informationen, die wir bis heute erhaben sammeln können, sprechen ebenso dafür.

Die finale Entscheidung der Kammer zur Rückerstattung (55, Bl. 260ff) wurde vom Obersten Restitutionsgericht Berlin (ORG) (56, Bl. 12-23) am 13. Juli 1955 bestätigt, aber auch korrigiert: Die Rückerstattung habe an die wieder existierte frühere Eigentümerin des streitigen Grundstücks, die Wohnstätte Kurfürstendamm AG zu erfolgen und nicht an die derzeitigen Mitglieder der Familie Fürstenberg (56, Bl. 23).

Auch hier wird hinter verschlossenen Türen verhandelt

Wie im Prozess gegen den VbK wird auch im Prozess gegen Walter Koch parallel zum Gerichtsverfahren quasi „privat“ weiterverhandelt (43: Bl. 163), und auch hier kommt es überraschend und im letzten Moment zu einem Vergleich, den die Parteien am 6. November 1957 dem Gericht zur Kenntnis geben (57, Bl. 117-119).

Danach zahlte Walter Koch der Familie Fürstenberg den Betrag von 1.095,800 DM, im Gegenzug verzichtete die Familie Fürstenberg auf alle Ansprüche auf Rückübertragung der Grundstücke Kurfürstendamm, auf Erstattung der Mieteinnahmen, und bestätigte die Löschung der Rückübertragung Augsburger Str. 34. Ansprüche auf Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz verblieben bei den Fürstenbergs, Treuhänderguthaben aus den drei Grundstücken verblieben bei Walter Koch.

Ende gut – Alles gut?

Im nächsten und letzten Teil der Geschichte werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob dies nun ein gutes oder ein nicht-so-gutes Ende der Geschichte des Hauses Fürstenberg am Lützowplatz ist.

Literatur

49: Akte des Landesarchivs Berlin (LAB): B Rep. 025-06 Nr. 616/51

50: LAB: A Rep 342-02 Nr. 21057,21058

51. LAB: A Rep 342-02 Nr 21056

52. LAB: A Rep 342-02 Nr. 21059, 21061

53. LAB: B Rep 025-04 Nr. 482/49 (4)

54. LAB: B Rep 025-06 Nr. 891/50

55. LAB: B Rep 025-04 Nr. 482/49 (2)

56. https://de.wikipedia.org/wiki/Militärregierungsgesetz_Nr._59

57. LAB: Akte B Rep 025-06 Nr. 482/49 (3)